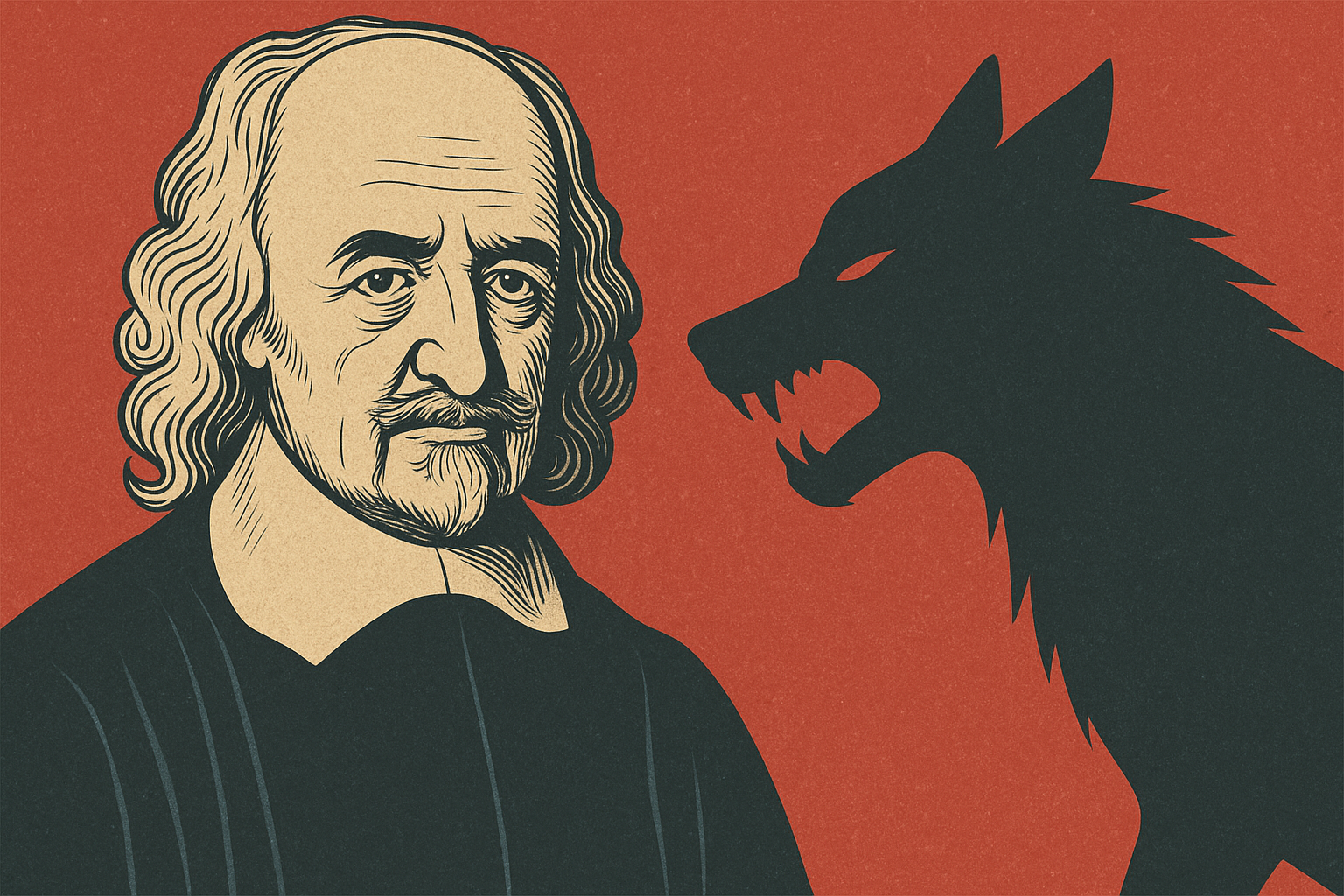

Thomas Hobbes skizzierte im 17. Jahrhundert ein düsteres Bild des Naturzustands der Menschheit: „bellum omnium contra omnes“ – ein „Krieg aller gegen alle“, in dem Angst das vorherrschende Gefühl ist und „der Mensch dem Menschen ein Wolf“. Leben ohne staatliche Ordnung sei „einsam, armselig, ekelhaft, brutal und kurz“, denn ohne Gesetze und übergeordnete Autorität würde jeder permanent um sein Überleben und seine Interessen kämpfen. Nur durch einen Gesellschaftsvertrag und einen starken Souverän – den Leviathan – könne der Mensch dieser Angst und Chaos entkommen.

Fast 400 Jahre später stellt sich die Frage, ob der Cyberspace zu einem neuen „Naturzustand“ geworden ist, einem digitalen Wilden Westen, in dem digitale Akteure sich rücksichtslos bekämpfen und globale Sicherheit aufs Spiel setzen. Cyberwar-Szenarien zwischen Staaten, globale Malware-Epidemien und allgegenwärtige Cyberkriminalität schüren das Gefühl, dass im Internet ebenfalls ein Krieg aller gegen alle tobt – nur mit Computerviren statt Schwertern. Dieser Bericht beleuchtet, wie Hobbes’ Ideen von Angst, Chaos und Souveränität auf die heutige digitale Welt übertragen werden können. Insbesondere diskutieren wir, ob es einen starken „Leviathan“ im Cyberspace braucht – sei es in Form eines energischen Staates oder internationaler Institutionen – um uns vor dem digitalen Chaos zu schützen, und welche ethischen Implikationen dies hätte.

Hobbes’ Lehre: Angst und absoluter Souverän

Um die Parallelen zu verstehen, lohnt ein kurzer Blick auf Hobbes’ Philosophie. In seinem Hauptwerk Leviathan (1651) entwirft Hobbes das Konzept des Naturzustands, eines hypothetischen Zustands ohne staatliche Ordnung. Jeder Mensch hat dort völlige Freiheit, aber genau das führt zu permanentem Konflikt. Weil keine übergeordnete Gewalt existiert, die Regeln durchsetzt, müsse jeder damit rechnen, dass andere ihm schaden – sei es aus Konkurrenz um Ressourcen, Misstrauen oder Ruhmsucht. Das Ergebnis ist das berühmte „Krieg aller gegen alle“ (bellum omnium contra omnes). Aus Furcht vor Angriffen schlagen die Menschen präventiv zurück; ein Kreislauf der Unsicherheit entsteht. Hobbes beschreibt, dass in einem solchen Zustand das Leben zwangsläufig von ständiger Angst geprägt ist und letztlich „einsam, dürftig, widerwärtig, wild und kurz“ wird.

Angst ist bei Hobbes nicht bloß ein Nebeneffekt, sondern der zentrale Antrieb, der die Menschen dazu bewegt, dem Naturzustand zu entfliehen. Aus Angst vor dem gewaltsamen Tod und angetrieben vom Wunsch nach Sicherheit sind die Menschen laut Hobbes rational bereit, einen Gesellschaftsvertrag einzugehen[1]. In diesem Vertrag verzichten alle auf einen Teil ihrer vollkommenen Freiheit und übertragen sie einem Souverän – dem Leviathan, symbolisiert durch einen mächtigen Herrscher oder Staat. Im berühmten Frontispiz des Leviathan ist dieser Souverän als riesige gekrönte Gestalt dargestellt, die aus den zahllosen kleinen Körpern der Individuen besteht, welche ihre Macht auf ihn übertragen haben.

Der Leviathan (der Begriff entstammt einem biblischen Seeungeheuer) verkörpert für Hobbes den starken Staat, der dank der übertragenen Macht das Gewaltmonopol innehat und Frieden und Ordnung garantiert. Hobbes argumentiert, dass nur ein solcher souveräner Staat – mit absoluter Autorität nach innen – den Menschen vor dem sonst unvermeidlichen Chaos schützen kann[1]. Der Leviathan erschreckt gewissermaßen die Bürger und potenzielle Aggressoren durch seine Macht so sehr, dass sich niemand mehr traut, den Gesellschaftsvertrag zu brechen. Furcht und Abschreckung werden somit zu Garanten des Friedens.

Zwar müssen die Menschen dafür einen Teil ihrer Freiheit opfern und sich der Herrschaft des Leviathan beugen, doch dieser „Handel“ erscheint Hobbes lohnenswert: Lieber geregelt leben und etwas Freiheit einbüßen, als in totaler Freiheit von der ständigen Angst aufgezehrt oder getötet zu werden. Angst vor dem Naturzustand und Vernunft machen den Menschen also zum Gesellschaftswesen und Staatengründer[1]. Damit liefert Hobbes eine der ersten klaren Begründungen, warum staatliche Autorität legitim und nötig ist – nämlich zum Schutz jedes Einzelnen vor den anderen.

Dieses Konzept des** starken Souveräns als Beschützer aller** ist bis heute ein grundlegender Baustein politischer Theorie. Doch wie verhält es sich, wenn wir dieses Gerüst vom Analogen ins Digitale übertragen? Wer ist der Souverän im Internet? Gibt es so etwas wie einen „Naturzustand“ im Cyberspace, den es durch neue Verträge oder Institutionen zu bändigen gilt? Und wenn ja, was müssten wir dafür an Freiheit opfern?

Cyber-Anarchie: Kriegszustand im Netz?

Betrachten wir zunächst die aktuelle Lage im Cyberspace. Viele Experten beschreiben das Internet als eine Art „digitalen Wilden Westen“: Es gibt zwar Regeln und Gesetze, aber diese enden oft an nationalen Grenzen. Im internationalen digitalen Raum fehlt eine durchsetzungsstarke oberste Autorität, vergleichbar einer Weltregierung für das Internet. Stattdessen tummeln sich Staaten, Cyberkriminelle, Hacker-Gruppen und Unternehmen in einem Geflecht, das nicht von einer zentralen Instanz kontrolliert wird. Dies führt zu einer Art digitalem Naturzustand, in dem jeder Akteur potenziell zum Angreifer jedes anderen werden kann – ähnlich wie Hobbes’ „Mensch dem Menschen ein Wolf“ in moderner, digitaler Gestalt.

Cyberwar-Szenarien zwischen Staaten sind längst Realität: Seit über einem Jahrzehnt kommt es regelmäßig zu staatlich geförderten Hackerangriffen. Russische Hackergruppen attackierten 2007 Estlands digitale Infrastruktur, 2008 die Netze Georgiens; und besonders dramatisch seit 2014 die Ukraine[2]. In der Ukraine wurden 2015 zum ersten Mal Teile des Stromnetzes durch einen Cyberangriff vom Netz genommen – eine Form von digitalem Krieg, die zivile Versorgung lahmlegt. Im Jahr 2017 setzte die mutmaßlich russische Operation „NotPetya“ noch einen drauf: Ein als Ransomware getarntes Schadprogramm wütete zuerst in ukrainischen Regierungs- und Firmennetzwerken und breitete sich dann unaufhaltsam weltweit aus[2]. Binnen Stunden befielen NotPetya-Infektionen große multinationale Konzerne wie Maersk (Logistik), Merck (Pharma) oder FedEx. Tausende Computer wurden zerstört, Festplatten komplett gelöscht – NotPetya war konzipiert, maximalen Schaden anzurichten[2]. Die Attacke richtete geschätzt 10 Milliarden US-Dollar Schaden an und gilt als bis dato verheerendster Cyberangriff[2]. In ihrem globalen Ausmaß erinnert sie an einen Flächenbrand: keiner konnte ihn aufhalten, kein „digitale Feuerwehr“ war zur Stelle.

Auch andere Staaten rüsten digital auf. Cyberwaffen – von Spionage-Tools bis Sabotagemalware – werden von immer mehr Ländern entwickelt. Weltweit haben Dutzende Staaten mittlerweile militärische Cyber-Einheiten aufgestellt[3]. Wie in einem Rüstungswettlauf investieren Großmächte wie die USA, China oder Russland massiv in ihre offensiven und defensiven Cyber-Fähigkeiten. Das Misstrauen ähnelt dem von Hobbes skizzierten Rüstungszirkel: Jeder traut dem anderen potentielle Angriffe zu und will gewappnet sein – so entsteht ein latenter Konfliktzustand, auch wenn formal Frieden herrscht.

Doch nicht nur Staaten treiben die digitale Unsicherheit an. Organisierte Cyberkriminalität nutzt die globale Vernetzung schamlos aus. Ransomware-Banden wie „Evil Corp“ oder „REvil“ erpressen Unternehmen und Behörden rund um den Globus und erbeuten Millionensummen, oft im Schutz lawloser Räume. Weil die Täter oft in Ländern sitzen, die wenig kooperieren (oder gar heimlich mitverdienen), gehen viele Cyberverbrechen straffrei aus. So entsteht ein Eindruck von Rechtsfreiraum – ein modernes „homo homini lupus“: Wer technisch kann und kriminelle Energie hat, nimmt sich, was er will, weil effektive Strafverfolgung fehlt.

Auch globale Malware-Epidemien zeigen die Anarchie des Netzes. Der WannaCry-Ausbruch im Mai 2017 demonstrierte, wie unkontrolliert schädliche Software um den Erdball rasen kann[4]. Innerhalb eines Wochenendes infizierte WannaCry über 200.000 Rechner in mindestens 150 Ländern[4]. In Großbritannien mussten dutzende Krankenhäuser Notfälle abweisen, weil Systeme verschlüsselt waren[4]. Deutschlands Bahn, Spaniens Telefónica und sogar Russlands Innenministerium – alle wurden getroffen[4]. Es wirkte, als breche eine digitale Pandemie aus, gegen die keine zentrale Stelle gewappnet war. Microsoft sprach von einem „Weckruf“ und verglich den Missbrauch von gestohlenen Cyberwaffen (WannaCry nutzte eine entwendete NSA-Sicherheitslücke) mit dem Diebstahl von Tomahawk-Marschflugkörpern – beides hochgefährlich, wenn keine Kontrolle gelingt[4][4].

All diese Beispiele zeigen: Im Cyberspace gibt es Elemente eines „Kriegszustands“. Unterschiedliche Akteure – ob Staaten oder Gangs – agieren aggressiv, während der Normalbürger und normale Unternehmen relativ schutzlos zwischen den Fronten stehen. Das führt zu einer ständigen latenten Unsicherheit: Man weiß nie, ob sensible Daten morgen geleakt, die Firmen-IT von einer neuen Erpressungssoftware verschlüsselt oder kritische Infrastrukturen durch einen staatlichen Cyberangriff sabotiert werden. Digitale Angst macht sich breit – Umfragen zeigen, dass Menschen inzwischen Cyberattacken auf einer Stufe mit klassischen Militärbedrohungen sehen. Laut World Economic Forum zählen Cyber-Risiken zu den fünf größten globalen Risiken überhaupt, noch vor Waffenhandel oder Massenvernichtungswaffen.

Leviathan im Cyberspace: Brauchen wir einen digitalen Souverän?

Stehen wir also im Internet vor dem gleichen Dilemma wie die Menschen im Naturzustand nach Hobbes? Wenn ja, wäre die logische Konsequenz, nach einem Äquivalent des Gesellschaftsvertrags zu suchen: irgendeine Form von Souveränität oder Regulierung, die dem digitalen „Krieg aller gegen alle“ Einhalt gebietet. Konkret stellt sich die vom Artikeltitel aufgeworfene Frage: Brauchen wir einen starken souveränen Staat – oder eine internationale Institution – im Cyberspace, um alle vor dem digitalen Chaos zu schützen? Anders formuliert: Gibt es bereits Ansätze, einen „digitalen Leviathan“ zu schaffen, oder sollte es sie geben?

Zunächst kann man zwei grundsätzliche Ebenen unterscheiden:

1. Nationale Ebene („der Staat als Leviathan“): Ein Ansatz ist, dass jeder Nationalstaat für sein Stück des Cyberspace eine starke Kontrolle aufbaut. Einige Länder verfolgen das offen. Allen voran China, das mit der „Großen Firewall“ und strengen Cybergesetzen sein Internet-Territorium souverän abschirmt. Peking übt umfassende Kontrolle über Datenflüsse, zensiert Inhalte, lässt digitale Videoüberwachung und Identifizierung zur Norm werden – mit dem Argument, innere Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Auch Russland hat mit seinem Konzept der „digitalen Souveränität“ Gesetze erlassen, um notfalls das russische Netz vom globalen Internet abzukoppeln und ausländische Plattformen zu regulieren oder zu blockieren. Digital Sovereignty meint hier: Der Staat beansprucht die höchste Autorität über alle digitalen Vorgänge im eigenen Land, ähnlich wie er offline auch für Recht und Ordnung sorgt[5]. Das ist ein dezidiert hobbesianischer Ansatz – der Leviathan Staat wacht auch in der digitalen Sphäre streng über seine Bürger, um sie vor externen und internen Bedrohungen zu beschützen.

Dieser Weg verspricht mehr Kontrolle über Cyberbedrohungen: Kriminelle können leichter verfolgt werden, weil der Staat Zugriffe überwacht; ausländische Angriffe können geblockt werden; Desinformation wird gefiltert. Allerdings hat er einen hohen Preis: Freiheit und Globalität des Netzes gehen verloren. Die nationale Abschottung führt zu einem fragmentierten Internet, manchmal als „Splinternet“ bezeichnet – jeder Leviathan baut sein eigenes Internet-„Reich“ mit eigenen Regeln. Für die Bürger bedeutet es oft Zensur und Überwachung. Hobbes wäre das wohl egal gewesen (individuelle Freiheitsrechte spielten in seiner Theorie keine große Rolle gegenüber der Sicherheit), doch in demokratischen Gesellschaften ist das ein heikles Abwägungsthema. Möchte man chinesische Verhältnisse, um Ruhe und Sicherheit zu haben? Die meisten westlichen Länder zögern hier – sie möchten zwar Sicherheitsgesetze verschärfen, Verschlüsselung knacken und Hacker abschrecken, aber ein totaler staatlicher Informationskontrollapparat widerspricht den liberalen Werten.

2. Internationale Ebene („Institutionen als Leviathan“):Die andere Ebene ist global oder multilateral: Anstatt dass jeder Staat sein eigenes Internet mit harter Hand regiert, könnte man versuchen, gemeinsame Regeln und Institutionen zu schaffen, die für den gesamten Cyberspace gelten. Quasi ein Gesellschaftsvertrag zwischen Staaten für den digitalen Raum. Da es keine Weltregierung gibt, kämen hier internationale Organisationen ins Spiel – etwa die Vereinten Nationen oder neue Verträge zwischen führenden Nationen.

Tatsächlich gibt es seit einigen Jahren Ansätze in diese Richtung. Die UNO hat Expertengruppen (UN GGE und Open-Ended Working Group) einberufen, die über Normen für staatliches Verhalten im Cyberraum beraten. 2015 einigten sich UNO-Mitglieder zumindest grundsätzlich darauf, dass das Völkerrecht und z.B. die UN-Charta auch im Cyberspace gelten[4] – das klingt trivial, war aber ein wichtiger Schritt, um zu sagen: Cyberangriffe zwischen Staaten sind kein rechtsfreier Raum. Zudem wurden einzelne Normvorschläge gemacht, etwa dass kritische zivile Infrastruktur (Kraftwerke, Krankenhäuser) im Frieden nicht digital angegriffen werden soll. Verbindlich oder durchsetzbar sind diese Prinzipien allerdings kaum; Russland und westliche Staaten streiten sich schon darüber, was genau als Angriff zu werten ist. Eine Art „Cyberkriegs-Genfer-Konvention“ gibt es noch nicht. 2017 rief Microsofts Präsident Brad Smith zu einer „Digitalen Genfer Konvention“ auf, um zumindest den Missbrauch staatlicher Cyberwaffen einzudämmen und z.B. keine Krankenhäuser digital zu bombardieren[4]. Die Idee fand Zustimmung bei vielen Experten, doch sanktionsbewehrte Verträge blieben aus.

Daneben entstehen informelle Bündnisse: 2018 initiierte Frankreich den Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, eine Absichtserklärung für verantwortungsvolles Handeln im Netz, die von über 80 Ländern und vielen Tech-Firmen unterzeichnet wurde. Auch hier: schöne Prinzipien (z.B. kein Hacken von Produkten während des Herstellungsprozesses), aber keine zwingende Kraft. NATO hat klar gemacht, dass ein schwerer Cyberangriff den Bündnisfall auslösen kann – was als Abschreckung dienen soll. Gleichzeitig gründete die NATO ein Kompetenzzentrum (CCDCOE) zur Erforschung von Cyberverteidigung. Dies sind Leviathan-Ansätze light: Staaten koordinieren sich, tauschen Wissen aus und drohen Vergeltung an, um Gesetzlosigkeit einzudämmen.

Ein wirklich starker internationaler Leviathan wäre jedoch eine neue Qualität. Man könnte sich z.B. eine Welt-Cybersicherheitsorganisation vorstellen, mit Befugnissen Übeltäter zu jagen, Server im Ausland abzuschalten oder globale Netz-Standards zu setzen, die Sicherheitslücken schließen. Derzeit ist so etwas Science-Fiction – die Souveränität der Nationalstaaten steht dem entgegen. Im Gegenteil: Wie oben beschrieben, tendieren einige Großmächte eher dazu, „ihr“ Internet national zu kontrollieren, als Kompetenzen an eine globale Stelle abzutreten. Und doch: Angesichts der Transnationalität von Cyberbedrohungen argumentieren viele Fachleute, dass nur internationale Zusammenarbeit effektiv sein kann. Ein Computervirus kennt keine Grenzen; um ihn einzudämmen, müssen Informationen und Ressourcen über Grenzen hinweg geteilt werden. Hier fungieren gewissermaßen CERT-Netzwerke (Computer Emergency Response Teams) als kooperative Struktur: Sie alarmieren einander länderübergreifend bei neuen Schadprogrammen – ein voluntaristischer Mini-Leviathan, gespeist vom gemeinsamen Interesse an Stabilität.

Sicherheit versus Freiheit: ethische Gratwanderung

Hobbes’ Leviathan bringt Sicherheit, aber er ist auch furchteinflößend – ein Souverän, der zur Not mit Gewalt jeden Ungehorsam bestrafen darf. Übertragen auf den Cyberspace stellt sich ein ethisches Dilemma: Wieviel Kontrolle dürfen wir einer Institution (oder dem Staat) übergeben, um digitale Sicherheit zu erkaufen? Läuft man Gefahr, einen digitalen Überwachungsstaat zu schaffen, der Freiheit und Privatsphäre erdrosselt?

In autoritären Staaten ist die Sache (aus Sicht der Machthaber) klar: Sicherheit hat Vorrang, und was „Sicherheit“ ist, definiert der Staat selbst. Maßnahmen wie Vollüberwachung der Kommunikation, Zensur unerwünschter Inhalte, Vorratsdatenspeicherung etc. werden dort als legitime Werkzeuge gesehen, um Ordnung im „digitalen Gesellschaftsvertrag“ zu gewährleisten. Der Bürger erkauft sich Schutz vor Terror, Cybercrime etc. um den Preis, dass er lückenlos beobachtet werden kann. Hobbes hätte darin vermutlich kein Problem gesehen – er gilt vielen als Vordenker des Obrigkeitsstaats.

In liberalen Demokratien wird jedoch versucht, einen Mittelweg zu finden. Die Angst vor Cyberangriffen ist zwar real, aber die Bevölkerung ist nicht ohne weiteres bereit, sämtliche Rechte dem Staat zu übergeben. Das zeigt sich z.B. in Debatten über Staatstrojaner (staatliche Spähsoftware) oder der Forderung von Ermittlungsbehörden nach Hintertüren in verschlüsselten Messengern. Sicherheitsorgane argumentieren hier hobbesianisch: Ohne Zugang drohe Chaos durch Kriminelle, man brauche die digitale Allmacht über Geräte, um Schlimmes zu verhindern. Bürgerrechtler erwidern: Ein Staat, der alles mitliest, wird selbst zur Gefahr – wer schützt uns vor dem Leviathan? Diese Spannungen sind noch ungelöst. Westliche Staaten suchen oft Kompromisse wie unabhängige Aufsicht über Überwachungsmaßnahmen oder Befristungen. Dennoch: Der Trend geht tendenziell in Richtung mehr staatlicher Eingriffsbefugnisse im Cyberraum, weil die Bedrohungslage Druck erzeugt. Die Philosophie der Angst wirkt also auch hier – sie kann Freiheit Stück für Stück erodieren, wenn die Schutzversprechen überzeugend klingen.

Auf internationaler Ebene stellt sich die Freiheitsfrage ebenfalls. Kleinere Staaten fürchten etwa, dass mächtige Nationen einen internationalen Cyber-Vertrag dominieren und zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Ein „Leviathan im Völkerrecht“ müsste so gestaltet sein, dass er alle schützt und nicht nur die Interessen einiger durchsetzt (Hobbes war das egal – sein Leviathan brauchte nur intern für Frieden zu sorgen, Gerechtigkeit im Sinne heutiger Menschenrechte war nachrangig). Es gibt auch die Sorge, dass autoritäre Staaten internationale Cyber-Abkommen in Wahrheit dazu missbrauchen könnten, legitime Meinungsäußerung als „Cyberterrorismus“ zu brandmarken und global geächtet zu bekommen. Beispielsweise pushen Russland und China in der UNO ein Cybercrime-Abkommen, das sehr weit gefasste Straftatbestände enthält und laut Kritikern vor allem der Repression dient. Hier zeigt sich: Ein Leviathan kann zum Leviathan werden – sprich: eine Macht entwickeln, die selbst gefährlich wird. Das Urmotiv, Angst zu bekämpfen, darf nicht in einen Zustand führen, in dem die Kur schlimmer ist als die Krankheit.

Fazit: Balance zwischen digitaler Ordnung und Offenheit

Thomas Hobbes liefert uns eine eindringliche Mahnung: Ohne Souverän drohen Furcht und Gewalt. Übertragen auf den Cyberraum scheint vieles dafür zu sprechen, dass wir stärkeres Eingreifen brauchen, um die schlimmsten Auswüchse von Cyberkrieg und Internet-Chaos zu verhindern. Die Realität ist in mancher Hinsicht bereits „hobbesianisch“ geworden – zumindest zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten. Es stellt sich nicht die Frage, ob wir Regeln und Institutionen brauchen, sondern welche Art und wie weitgehend.

Einige Schlussfolgerungen lassen sich ziehen:

- Gewisse „Leviathan“-Funktionen sind nötig: Ohne Kooperation und Durchgriffsrechte wird es kaum gelingen, globale Cyberangriffe effektiv einzudämmen. Ein Totalverzicht auf übergeordnete Kontrolle (laissez-faire im Cyberspace) würde bedeuten, dass wir weiterhin mit massiven Schäden, Wildwest-Methoden und hoher Unsicherheit leben. Ganz ohne Leviathan geht es offenbar nicht. Selbst Tech-Konzerne wie Microsoft fordern Regierungen zum Handeln auf[4], da sie erkannt haben, dass rein privatwirtschaftliche Initiativen nicht reichen, um z.B. staatlich geförderte Hacker zu stoppen. Auch die Versicherungsbranche spricht inzwischen von „unversicherbaren“ Risiken durch Cyberangriffe und ruft nach staatlichen Cyber-Schutzschirmen – ein interessanter parallel: Schon Hobbes erwähnte, dass individuelle Vorsicht allein (vergleichbar einer Versicherung) irgendwann nicht mehr ausreicht, wenn der Bedrohungspegel allgegenwärtig wird.

- National vs. International – wir brauchen beides: Die Verstärkung nationaler Cyber-Resilienz (kritische Infrastruktur schützen, Cybercrime-Polizei aufstocken, klare Gesetze erlassen) ist unverzichtbar, um zumindest im eigenen „digitalen Territorium“ Grundordnung zu schaffen. Allerdings enden nationale Befugnisse an der Grenze des Landes. Deshalb müssen sie ergänzt werden durch internationale Absprachen. Eine internationale Institution mit echten Sanktionsmöglichkeiten wäre ideal, ist aber kurzfristig utopisch. Realistischer sind vertrauensbildende Maßnahmen und bilaterale Abkommen – kleine Schritte hin zu so etwas wie einem globalen Gesellschaftsvertrag. Beispiele: wechselseitige Cyber-Hotlines zwischen Staaten (um im Ernstfall Missverständnisse zu klären, analog zum „roten Telefon“ im Kalten Krieg), Auslieferungsabkommen für Cyberkriminelle, gemeinsame Übungen zur Abwehr von Malware-Epidemien etc. Diese kleinteilige Governance mag nicht so imposant wirken wie ein Leviathan, erfüllt aber partiell dessen Funktionen auf kooperativem Weg.

- Checks and Balances im Digitalen: Selbst wenn wir starke Akteure etablieren, müssen wir ihnen auf die Finger schauen. Ein Leviathan darf nicht unbegrenzt schalten und walten. Genau wie moderne Staaten durch Verfassungen, Gerichte und Parlamente gezügelt werden, braucht auch jedes Cyber-Sicherheitsregime Mechanismen der Kontrolle. National bedeutet das etwa: Parlamente überwachen Geheimdienste, Richter entscheiden über Überwachungsbefugnisse, Transparenzstellen legen offen, welche Daten gesammelt werden. International hieße es: unabhängige Gremien, in denen alle beteiligten Stakeholder – Staaten, Tech-Wirtschaft, Zivilgesellschaft – vertreten sind und auf die Einhaltung von Abmachungen pochen. Das klingt abstrakt, aber es läuft darauf hinaus, Macht im Zaum zu halten, auch wenn sie zum Guten eingesetzt werden soll. Hobbes selbst baute solche Sicherungen nicht ein; er traute dem Leviathan bedingungslos. Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass zu viel Machtfülle schnell missbraucht werden kann.

- Bewahrung der Offenheit und Innovation: Das Internet verdankt seine Erfolge seiner Offenheit und Freiheit. Jede „Domestizierung“ des wilden Cyberspace sollte daher mit Augenmaß erfolgen. Ein Zuviel an Kontrolle könnte die Vorteile des digitalen Zeitalters gefährden – wirtschaftliche Dynamik, freien Informationsaustausch, soziale Vernetzung über Grenzen hinweg. Hier gilt es, Sicherheit und Freiheit in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Die Herausforderung ist vergleichbar mit der in Hobbes’ Gesellschaftsvertrag: genug Freiheit behalten, um lebenswert zu sein, aber genug Rechte abgeben, um sicher zu sein. Dieser Balanceakt ist schwierig und wird fortlaufend justiert werden müssen, je nach Bedrohungslage und technischer Entwicklung.

„Der digitale Mensch ist dem digitalen Menschen ein Wolf“ – müssen wir dieses Diktum akzeptieren? Wenn wir nichts tun, könnte es so kommen. Doch der Mensch hat die Fähigkeit, Verträge zu schließen, Institutionen zu formen und aus Angst konstruktive Konsequenzen zu ziehen. Hobbes’ düsteres Szenario war schließlich eine Anleitung, wie man ihm entgeht. Im digitalen Raum stehen wir noch am Anfang dieses Prozesses. Vielleicht brauchen wir eine Art Cyber-Leviathan, aber am wahrscheinlichsten nicht in Gestalt eines einzigen allmächtigen Gebildes, sondern eher als Geflecht von Vereinbarungen, Gesetzen und Kooperationen, die zusammen den „Leviathan-Effekt“ erzielen: nämlich Abschreckung der Aggressoren und Schutz der Allgemeinheit.

Die Ethik der Angst lehrt uns, dass Furcht zwar ein mächtiger Motor für Veränderung ist, aber die daraus entstehenden Machtstrukturen immer kritisch begleitet werden müssen. Ein starker Staat oder eine starke Institution im Cyberspace kann Segen und Fluch zugleich sein. Am Ende wird es darauf ankommen, einen Gesellschaftsvertrag 2.0 auszuhandeln, der uns Sicherheit gibt, ohne die Werte der offenen Gesellschaft im digitalen Zeitalter preiszugeben. Die Diskussion darüber hat erst begonnen – Hobbes würde gespannt zuhören. [4][5]

References

[1] [2203.05256] Cyber security and the Leviathan – ar5iv

[2] NotPetya – The Ten Billion Dollar Worm – DNA

[3] List of cyber warfare forces – Wikipedia

[4] Biggest cyber attack yet: 150 countries hit with NHS in chaos

[5] Digital sovereignty in an era of cyber threats and global connectivity