In der Tech-Branche ist es beinahe zum Trend geworden, Ideen großer Philosophen und religiöser Traditionen aufzugreifen, sich mit AI eine ‚Reader’s Digest‘ Version erstellen zu lassen und sich aus diesen Versatzstücken ein persönliches Weltbild zusammenzumischen[1]. Die zugrunde liegenden Werke werden in diesen Patchwork-Philosophien oft aus dem ursprünglichen Kontext gerissen und dienen dazu, die Visionen der Tech-Elite zu untermauern. Dabei reicht das Ideenspektrum von der radikalen Objektivismus-Lehre einer Ayn Rand bis hin zu esoterischen Konzepten aus Buddhismus und antiker Philosophie oder sogar dem Katechon Begriff aus Paulus zweiten Brief an die Tessalonicher[1]. Bei genauerer Analyse zeigt sich, dass diese zusammengebastelten Weltanschauungen oft fundamental mit den ursprünglichen Lehren oder historischen Fakten unvereinbar sind – zentrale Werte oder Warnungen der Originale werden ignoriert oder verzerrt. So hat beispielsweise der Hype um Stoizismus und Achtsamkeits-Meditation im Valley dazu geführt, dass antike Weisheitslehren als moderne „Life-Hacks“ für Produktivität und Resilienz vermarktet werden[2][3].

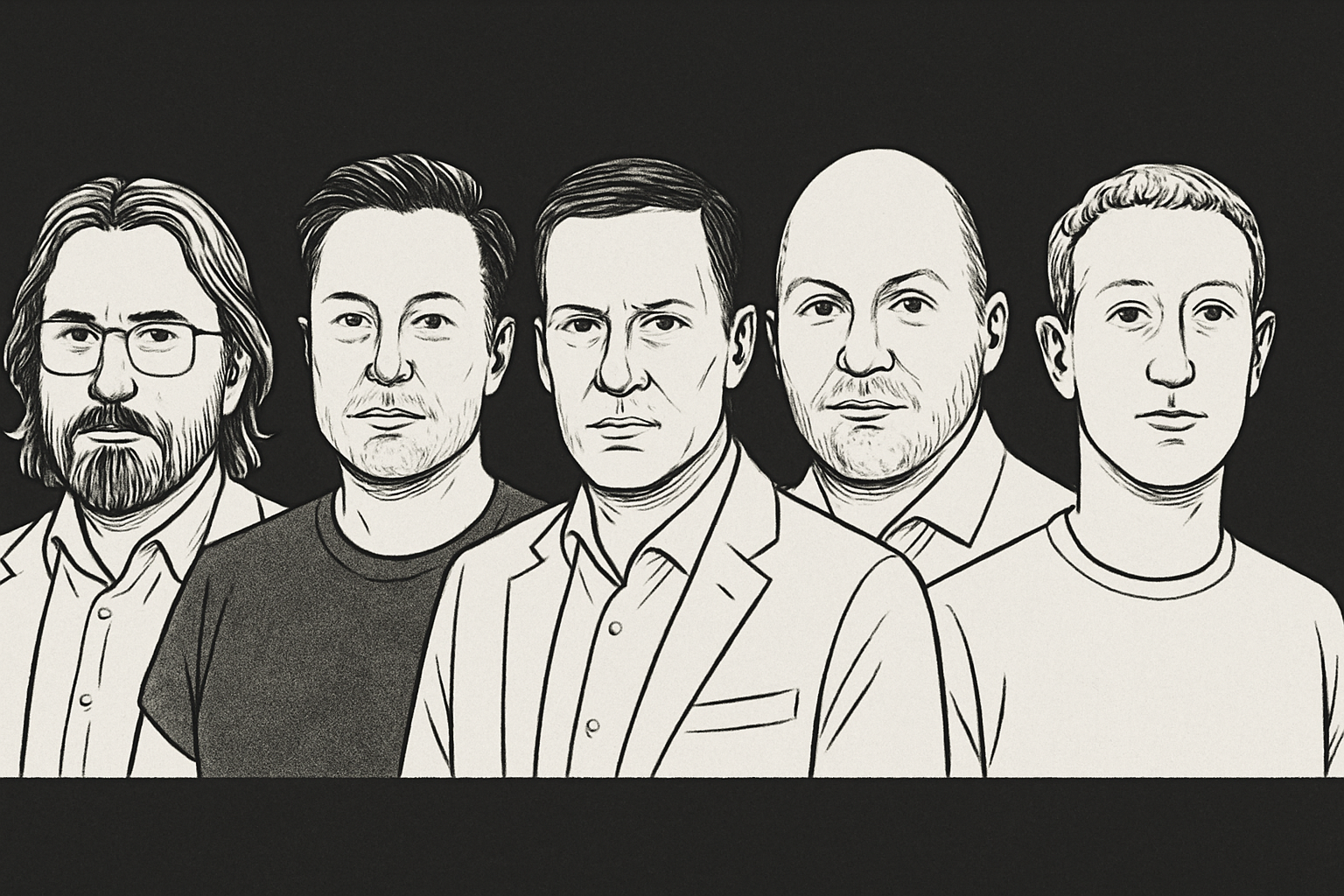

In diesem Bericht beleuchten wir fünf prominente Beispiele solcher Patchwork-Philosophien aus dem Silicon Valley – Curtis Yarvin, Elon Musk, Peter Thiel, Marc Andreessen und Mark Zuckerberg – und analysieren, welche philosophischen oder religiösen Versatzstücke sie nutzen und wo die Widersprüche zu den eigentlichen Lehren liegen. Dabei betrachten wir sowohl die Motivation hinter diesen Misch-Ideologien als auch deren Implikationen.

Curtis Yarvin: Neo-Reaktionär mit viktorianischem Heilsbringer

Curtis Yarvin, im Netz bekannt als „Mencius Moldbug“, ist ein Softwareentwickler und politischer Blogger, der als geistiger Vater der sogenannten Dark Enlightenment gilt[4]. Yarvin hat eine persönliche Ideologie konstruiert, die monarchistische Vorstellungen aus dem 19. Jahrhundert mit der Tech-Welt verknüpft. Im Zentrum steht dabei seine Verehrung des viktorianischen Philosophen und Historikers Thomas Carlyle, einem radikalen Verfechter von Autorität und Heldenverehrung. Yarvin bekennt unverhohlen: „I am a Carlylean… I will always be a Carlylean, just the way a Marxist will always be a Marxist.“ – er bezeichnet Carlyle sogar als “Victorian Jesus”, seinen persönlichen Messias[5].

Diese quasi-religiöse Anbetung eines längst verstorbenen Denkers übersetzt Yarvin direkt in aktuelle Politik: Auf seinem Blog Unqualified Reservations argumentierte er, die amerikanische Demokratie sei ein gescheitertes Experiment und solle durch eine „verantwortliche Monarchie“ nach Vorbild von Unternehmensstrukturen ersetzt werden[4]. Mit anderen Worten: Er propagiert einen CEO-König, der über den Staat herrscht, analog zu einem Firmenchef. Diese Idee nannte er selbst einmal provokativ „Patchwork“ – ein Flickenteppich souveräner Kleinstaaten unter der Regie von Eigentümern bzw. Monarchen, analog zu Startups im Wettbewerb.Yarvin knüpft bei Carlyle an, ignoriert aber, dass Carlyles Gedankengut bereits historisch diskreditiert wurde. Carlyle verherrlichte starke Führer und verachtete die Demokratie – Ansichten, die später sogar von Faschisten gierig aufgegriffen wurden. Berüchtigt ist etwa, dass Adolf Hitler in seinem Bunker noch Carlyles „Geschichte Friedrichs des Großen“ las, um darin Vorzeichen für einen wundersamen Sieg zu finden[5]. Carlyles heroischer Autoritarismus mündete in Katastrophen. Yarvins Patchwork-Monarchie ignoriert diese Warnung. Zudem beruft er sich auf Carlyles moralisches Gewicht, trennt es aber von dessen Kontext – Carlyle war ein tief religiöser (wenn auch reaktionärer) Moralist, während Yarvin’s Tech-Monarchen-Vision jede demokratische Kontrolle negiert und letztlich eine Technokraten-Herrschaft ohne die ethischen Beschränkungen traditioneller Monarchien zeichnet[4]. Gerade die rassischen Überlegenheits-Ideen, die Carlyle vertrat (und die Yarvin nie deutlich verurteilt hat), stehen völlig im Widerspruch zu egalitären Werten – was Yarvin jedoch nicht daran hindert, anti-egalitäres Denken als „logisch“ zu verkaufen[4]. Sein Philosophien-Patchwork verschmilzt viktorianische Autoritätsglorifizierung mit Silicon-Valley-Elitismus, als könnte man die düsteren Seiten der Geschichte ausblenden.

Yarvins Beispiel zeigt in extremer Form, wie ein Silicon-Valley-Vordenker eine vermeintlich tiefe philosophische Untermauerung nutzt, um radikale Positionen zu legitimieren. Indem er Carlyle zum Propheten seiner Anti-Demokratie-Theorie macht, schafft er einen intellektuellen Lack, der bei genauerem Hinsehen bröckelt – denn Carlyles Ideale und die moderne Tech-Welt passen so wenig zueinander wie feudale Königreiche zu heutigen demokratischen Gesellschaften.

Elon Musk: Zwischen Sci-Fi-Metaphysik und apokalyptischer Rhetorik

Elon Musk, visionärer Unternehmer hinter Tesla, SpaceX und anderen Projekten, ist kein systematischer Philosoph – doch er bedient sich gerne markanter philosophischer und religiöser Anleihen, um seine Zukunftsvisionen zu untermauern oder vor deren Risiken zu warnen. Zwei auffällige Beispiele sind Musks Enthusiasmus für die Simulationshypothese und seine dramatischen Warnungen vor Künstlicher Intelligenz in quasi-religiösem Vokabular.

„Wir leben wahrscheinlich in einer Computersimulation“ – mit dieser These sorgte Musk 2016 für Schlagzeilen. Er stützt sich auf das Argument des Philosophen Nick Bostrom, das besagt, hochentwickelte Zivilisationen würden unzählige Simulationen fahren, daher sei es statistisch höchst wahrscheinlich, dass auch unsere Realität simuliert ist[6]. Musk präsentierte diese Idee in Podcasts und Interviews als ernsthafte Möglichkeit und meinte, die Chance, dass wir in der „Basisrealität“ leben, läge nur bei „eins zu Milliarden“[6]. Philosophisch gesehen greift er hier ein metaphysisches Gedankenexperiment auf (ähnlich Platons Höhlengleichnis oder Descartes’ Zweifel an der Wirklichkeit), doch bei Musk gerät es zur popkulturellen Aussage, die er staunend konstatiert, aber kaum ethisch reflektiert. Während traditionelle Denker solche Fragen stellten, um zu ergründen, was Wahrheit und Wissen ausmacht, nutzt Musk die Simulationsthese eher, um die Mystik des Unbegreiflichen in seine technologische Weltsicht einzubauen – als wäre die Welt ein Videospiel, das es zu hacken gilt.

Noch deutlicher zeigt sich Musks Patchwork-Denken in seinen Warnungen vor einer unkontrollierten KI-Entwicklung. Er hat wiederholt gemahnt, superintelligente KI könne die Menschheit bedrohen, und scheut dabei nicht vor drastischen Metaphern zurück. „With artificial intelligence, we are summoning the demon“, erklärte Musk 2014: „Mit künstlicher Intelligenz beschwören wir den Dämon.“[7] Er beschrieb das klassische Bild eines Zauberers, der in einem Pentagramm einen Dämon ruft und glaubt, ihn bändigen zu können – was bekanntlich nie gut ausgeht[7]. Hier bedient sich Musk explizit einer religiösen Symbolik (Dämonenbeschwörung, heiliges Wasser etc.), um vor den Gefahren der Technologie zu warnen. Diese Bildsprache entstammt dem christlich-abendländischen Mythenschatz (ähnlich der Faust-Sage vom Pakt mit dem Teufel) und soll eindringlich vermitteln, dass Menschen sich mit Kräften einlassen, die sie nicht kontrollieren können. Interessanterweise forderte Musk in diesem Kontext sogar, man brauche eine Art KI-Aufsicht/Regulierung, um Schlimmes abzuwenden – ein ungewöhnlicher Appell an „höhere Instanzen“ in der sonst libertär geprägten Tech-Welt[7]. Musks Bezugnahmen sind zwar plakativ, aber bleiben an der Oberfläche. Die Simulationshypothese beispielsweise entspringt einer tiefen philosophischen Debatte über Realität und Erkenntnisgrenzen. Doch anstatt diese Tiefe auszuloten (etwa: Was bedeutet es moralisch, wenn unsere Welt evtl. virtuell ist?), nutzt Musk den „Wow“-Effekt der Idee – fast wie ein Science-Fiction-Glaubenssatz, der zum Tech-Zeitgeist passt. Traditionelle Philosophien wie der Kartesianische Skeptizismus oder auch buddhistische Lehren (die die materielle Welt als Illusion betrachten) mahnen oft zugleich zu ethischer Bescheidenheit oder Selbsterkenntnis. Bei Musk fehlt diese Komponente: Seine Schlussfolgerung ist nicht Demut, sondern eher eine futuristische Gelassenheit („dann leben wir halt in der Matrix“), die die reale Verantwortung unberührt lässt.

Ähnlich verhält es sich mit seiner Dämonen-Rhetorik zur KI. Aus der christlichen Allegorie vom Dämon ließe sich die Lehre ziehen, dass der Mensch seine Hybris zügeln soll – doch Musk verkörpert zugleich die Hybris, indem er trotz aller Warnungen selbst in vorderster Front an KI und anderen riskanten Technologien arbeitet. 2023 gründete er das Unternehmen xAI, um im KI-Rennen mitzumischen, kaum neun Jahre nachdem er KI als menschengemachten Höllenspuk beschwor[8]. Dieser scheinbare Sinneswandel zeigt: Der alarmistische Tonfall war Teil seines Patchworks, kein echter moralischer Kompass. Musk wechselt die Rollen vom Warner zum Macher, wie es ihm opportun erscheint. So bleibt von der Dämon-Metapher vor allem ein PR-wirksames Schlagwort, während die tieferliegenden ethisch-religiösen Konsequenzen – etwa Demut vor Unbekanntem, Schutz der Schöpfung vor arroganten Eingriffen – unberücksichtigt bleiben.

Zusammenfassend verbindet Elon Musk Versatzstücke aus Pop-Philosophie, Science-Fiction und Religion zu einer persönlichen Mythologie: Der Glaube an außerweltliche Szenarien (Simulation) paart sich mit apokalyptischen Warnungen (KI-Dämon) – doch beides integriert er nicht konsequent in verantwortungsvolles Handeln, sondern es dient eher der Rechtfertigung seiner risikoreichen Vision („Wir müssen zum Mars entkommen, falls die Simulation/KI uns bedroht“) ohne die Widersprüche aufzulösen. In Musks Patchwork-Philosophie stehen futuristische Kühnheit und archaische Metaphern nebeneinander – faszinierend, aber inkonsistent gegenüber den Lehren, denen er sich bedient.

Peter Thiel: Libertärer Prophet mit biblischen Anleihen

Peter Thiel – PayPal-Mitgründer, Investor und politischer Vordenker – hat sich im Silicon Valley den Ruf eines ungewöhnlich ideologischen Tech-Milliardärs erworben. Sein Weltbild ist ein komplexes Geflecht: libertäre Antidemokratie, persönliche Religiosität und philosophische Theorien verschmelzen zu einer geradezu apokalyptischen Vision. Thiel greift tief in die Ideenkiste: Er beruft sich auf den französischen Philosophen René Girard, deutet christliche Lehren nach eigenem Gutdünken um und propagiert radikale Zukunftsszenarien. Dabei entsteht eine Patchwork-Philosophie, in der Elemente der christlichen Apokalypse und Transzendenz in merkwürdiger Allianz mit einer Technik-Utopie ohne Demokratie stehen[9].

Transzendenz als Gegenentwurf zur Masse: Thiel wuchs in einem religiös geprägten Umfeld auf und hat sich – trotz Bruchs mit evangelikalen Dogmen – seine Affinity zum Christentum bewahrt[9]. Allerdings interpretiert er Religion primär funktional: Für ihn bietet der Glaube an etwas Transzendentes vor allem einen Ausweg aus dem „Hyper-Mimese“-Problem der modernen Welt. Hier kommt Girard ins Spiel: René Girards Mimetische Theorie besagt, dass Menschen einander nachahmen und dadurch in Rivalität und Neid verfallen. Thiel, der Girard persönlich kannte und studierte, überträgt diese Idee auf die Gesellschaft und diagnostiziert: Ohne Gott vergleicht sich der Mensch nur noch mit seinen Mitmenschen, verstrickt sich in Neid und Konformismus – es entsteht eine „hypermimetische Gesellschaft“ voller Gleichförmigkeit und Missgunst[9]. Seine Lösung: Die Rückbesinnung auf eine transzendente Orientierung (z.B. Gott), die den Blick „nach oben statt zur Seite“ lenkt[9]. So würden Menschen unabhängiger vom Gruppendruck und zu „den letzten Nonkonformisten“[9]. Thiel behauptet gar, religiöse Menschen seien die wahren Rebellen gegen den Mainstream, da sie sich nicht vom Zeitgeist diktieren lassen[9].

Libertärer Anti-Humanismus: Parallel dazu ist Thiel ein radikaler Libertär mit einem ausgesprochen pessimistischen Blick auf die Demokratie. In seinem Denken scheint die liberale Demokratie bereits im Endstadium: Er warnt vor einem nahenden Zusammenbruch der freien Welt und sieht Amerika als letzten Wall gegen einen bevorstehenden Untergang (hier klingt die Apokalypse an)[9]. Er unterstützt Politikfiguren am rechten Rand und flirtet offen mit anti-demokratischen Ideen. So hat Thiel einmal gesagt, er halte Ein-Personen-Herrschaft (Diktatur) unter bestimmten Umständen für effizienter als demokratische Systeme – ein Statement, das gut zu Yarvins Einflüssen auf ihn passt (Thiel förderte Yarvin zeitweise finanziell). Diese Haltung widerspricht fundamental dem egalitären Kern des Christentums, das jeden Menschen als Ebenbild Gottes und somit von gleichem Wert sieht. Doch Thiel selektiert: Ihn fasziniert an der christlichen Tradition vor allem der Aspekt der Erlösung und des Neuanfangs, weniger Nächstenliebe oder Demut.

Neudeutung christlicher Symbole: Thiels Patchwork zeigt sich deutlich in seinen Aussagen zu Bibel und Fortschritt. Bei einem Gespräch 2014 mit dem Theologen N. T. Wright zog Thiel Parallelen zwischen dem Christentum und technologischer Innovation – beides verkünde eine Hoffnung auf radikal andere Zukünfte[9]. Er scheint die Heilsversprechen der Religion (ewiges Leben, neues Jerusalem) mit den Verheißungen der Technologie (Unsterblichkeit durch Medizin, neue Zivilisationen) gleichzusetzen. Gleichzeitig hat er aber wenig übrig für konkrete christliche Ethik im Hier und Jetzt: Nächstenliebe, Bescheidenheit, Barmherzigkeit – solche Werte spielen in seinen Äußerungen kaum eine Rolle[9]. Stattdessen betrachtet er die Zehn Gebote ungewöhnlich pragmatisch als „Anleitung zur geistigen Unabhängigkeit“[9]: Wer Gott über alles stelle, entziehe sich dem „Herdenverhalten“. Hier biegt Thiel religiöse Gebote, die ursprünglich moralisches Handeln und Demut vor Gott fordern, zu einem Rezept für Individualismus und Nonkonformität um.

Widerspruch zur Originallehre: Peter Thiels ideologischer Eintopf ist innerlich höchst inkonsistent. Einerseits beschwört er nahezu religiös den Wert des Transzendenten und spricht über Hoffnung, Rettung und das Neue in fast messianischen Tönen[9]. Andererseits operiert er in der Praxis nach dem Motto „der Zweck heiligt die Mittel“: Demokratie könne fallen gelassen werden, Freiheiten eingeschränkt, Hauptsache seine Vision (eine von ihm auserkorene Elite rettet die Welt) wird verwirklicht[9][9]. Er entnimmt dem Christentum zwar die apokalyptische Dramatik und das Versprechen einer besseren Zukunft, doch die Demut und die universelle Nächstenliebe Jesu lässt er offensichtlich außen vor[9]. Aus dem Libertarismus übernimmt er selektiv den radikalen Individualismus, ignoriert jedoch liberale Werte wie Gleichheit oder Rechtsstaatlichkeit.

Der Bezug zu Girard ist ebenfalls oberflächlich instrumentalisiert: Girards Analyse, dass Religionsopfer Gewalt binden und dass christliche Vergebung aus dem Rivalitätskreis führen kann, dient Thiel nur als Beleg dafür, dass Religion „nützlich“ gegen Herdentrieb sei – die ethische Konsequenz von Girard (Mitgefühl statt Sündenbock suchen) spiegelt sich in Thiels Verhalten kaum wider. Im Gegenteil, Kritiker heben hervor, dass Thiel Girards Ideen missbrauche, um etwa Monopolstreben zu rechtfertigen (Thiels berühmtes Diktum „Competition is for losers“ – Wettbewerb ist für Verlierer – klingt wie die verdrehte Umsetzung von Girards Erkenntnis, dass Konkurrenz zu Konvergenz führt)[10]. Girard wollte Rivalität entlarven, Thiel nutzt die Theorie, um seine Abkehr vom Wettbewerbsdenken zu rationalisieren und Monopole moralisch zu bemänteln.

Zusammengefasst hat Peter Thiel eine persönliche Endzeit-Theologie des Silicon Valley geschaffen: Eine kleine Elite, befreit von konventioneller Moral und Demokratie, soll (mit Gottes Segen, aber ohne Gottes Barmherzigkeit) die Menschheit in eine neue Ära führen und schließt somit auch an verschiedene Formen des Accellarimus an. Das Christentum liefert ihm die Storyline (Untergang und Erlösung), Girard die soziologische Würze (Mimesis), und der Tech-Libertarismus die Rechtfertigung, unpopuläre Maßnahmen als notwendig anzusehen. Die Inkompatibilität mit den Ursprungslehren könnte größer kaum sein: Jesu Botschaft diente dem Heil aller Menschen, Thiels Interpretation dient vor allem den Auserwählten (den „Makers“ und Milliardären) und ist somit eher alttestamentarisch; Girard analysierte Gewalt, um sie zu überwinden, Thiel beruft sich darauf, um neue Machtstrukturen zu legitimieren. Seine Patchwork-Philosophie ist somit eine brisante Mischung aus Heilsversprechen und Machtstreben, der die moralische Substanz der Vorbilder weitgehend fehlt.

Marc Andreessen: Techno-Utopie mit Nietzsche’schem Zungenschlag

Marc Andreessen – Webpionier und heute einflussreicher Wagniskapital-Geber – hat sich in den letzten Jahren als lautstarker „Techno-Optimist“ profiliert. In seinem 2023 veröffentlichten “Techno-Optimist Manifesto” legte er seine Sicht der Dinge dar und offenbarte damit ungewollt die philosophischen Versatzstücke, aus denen dieses Weltbild gezimmert ist[10]. Andreessens Narrative bedient sich historischer und philosophischer Motive, von der Nietzsche’schen Übermensch-Idee bis zur Rhetorik kolonialer Eroberer – allerdings gefiltert durch die Brille eines Silicon-Valley-Investors. Das Resultat ist eine Ideologie, die grenzenlosen technologischen Fortschritt nahezu religiös verklärt und gleichzeitig „Schwäche“ in Form von Regulierung, Bescheidenheit oder Verantwortung verachtet[10].

Der technologische Übermensch: Andreessen schreibt wörtlich von der Vision, „technological supermen“ (technologische Übermenschen) zu erschaffen[10]. Er bezieht sich implizit auf Friedrich Nietzsche, der den „Übermenschen“ als Sinnbild für denjenigen einführte, der über die herkömmliche Moral hinauswächst. Im Manifest klingt das so, als könne die Menschheit durch Technik tatsächlich eine höhere Daseinsform erreichen. Passend dazu erklärt Andreessen, er investiere bevorzugt in „imperial, will-to-power people“ – also Menschen mit imperialem Willen zur Macht[10]. Hier wird Nietzsche fast wörtlich übernommen: Der Wille zur Macht ist ein zentrales Konzept bei Nietzsche, aber Andreessen nutzt es nicht für eine tiefenpsychologische Analyse, sondern ganz platt als Lob der Ellenbogenmentalität. Der „imperiale“ Beiklang verrät, dass Andreessen Machtstreben und Expansionsdrang für Tugenden hält – Charakterzüge, die klassische Philosophen eher ambivalent sahen (Nietzsches Übermensch war kein Kolonialherr, sondern ein frei Schaffender jenseits von Gut und Böse – Andreessen aber klingt als bejubelte er die Herrschaft der Stärksten).

Feindbilder: Ethik und Nachhaltigkeit – um seinen ungezügelten Fortschrittsoptimismus abzurunden, zählt Andreessen in seinem Manifest auch explizit die „Feinde“ auf, die aus seiner Sicht den technischen Fortschritt hemmen. Überraschenderweise stehen auf dieser Abschussliste Dinge, die allgemein als gesellschaftliche Werte gelten: „Sustainability“ (Nachhaltigkeit), „trust and safety“ (Verbraucherschutz/Sicherheit), „tech ethics“ und „social responsibility“[10]. All das erklärt Andreessen zum Hindernis und impliziert: Moralische Bedenken, Rücksicht auf Umwelt oder gesellschaftliche Folgen seien Ballast, der abgeworfen werden müsse, damit die Tech-Elite ungestört ihre Visionen verwirklichen kann. Diese Haltung erinnert stark an Ayn Rands Objektivismus, der altruistische Werte als Schwäche abtat[1]. Tatsächlich ist die Spur Rands in vielen Silicon-Valley-Kreisen präsent, und Andreessens Manifest liest sich stellenweise wie ein Update von Rands „Der Streik/Atlas Shrugged“: die Macher gegen den Rest der Welt, technische Titanen gegen die „Neinsager“.

Mythos und Kolonialromantik: Im letzten Teil seines Manifestes verfällt Andreessen in eine abenteuerliche Sprache, die an Fantasy-Epen und Kolonialgeschichten erinnert. Er spricht davon, „Neuland zu kartieren, Drachen zu bezwingen und die Beute heim zur Gemeinschaft zu bringen“[10]. Außerdem fabuliert er, unsere Nachfahren würden „in den Sternen leben“, und rechtfertigt das als notwendige ständige Expansion[10]. Hier mischt sich Prometheus- und Kolumbus-Pathos in die Tech-Ideologie: Die Menschheit als kühner Eroberer neuer Welten, Fortschritt als immerwährender Sieg über Natur und Grenze. Interessanterweise spiegeln Andreessens Worte geradezu die Logik des Kolonialismus wider, in der sowohl die Natur als auch fremde Völker zu erobernde Ressourcen waren[10]. Hallam Stevens, ein Wissenschaftshistoriker, kommentierte treffend: „Man muss nicht weit in die Geschichte zurückblicken, um Parallelen zu dieser Weltanschauung zu finden – es ist schlicht die Weltanschauung des Kolonialismus.“[10]. Andreessens Techno-Optimismus ist demnach mit einem düsteren Unterton versehen: Die Welt gehört den Starken und Mutigen, die Schwachen und die Natur haben sich zu fügen.

Widerspruch zur Originallehre: Obwohl Andreessen sich auf philosophische Konzepte stützt, verdreht er deren Essenz. Nietzsche zum Beispiel zielte mit dem Übermenschen-Konzept auch darauf ab, dass dieser neue Werte schafft, nachdem die herkömmliche Moral (“Gott ist tot”) überwunden ist. Im Techno-Optimist Manifesto wird jedoch gar kein neuer ethischer Kompass erkennbar – im Gegenteil, Ethik selbst wird zum Feind erklärt[10]. Andreessen übernimmt den Teil von Nietzsches Denken, der das Ausbrechen aus Limitierungen feiert, aber ignoriert Nietzsches Warnungen vor Selbstüberhebung und sinnentleertem Machtstreben. Nietzsche war bewusst, dass der Weg zum Übermenschen durch die Prüfung der eigenen Werte führt; Andreessen scheint zu glauben, höher, schneller, weiter sei an sich schon ein Wert. Das Konfliktpotenzial zu traditionellen Morallehren (sei es religiös oder humanistisch) ist offensichtlich: Maßhalten, Demut, Verantwortung für Schwächere – all das, was etwa in Religionen oder Kant’s Ethik als Tugenden gilt, wird von Andreessen pauschal als hinderlich abgetan.

Auch historisch ignoriert Andreessens Ideologie Lehrstücke: Der Kolonialismus, dem er sprachlich nacheifert, wird heute als Unrecht und moralischer Irrweg begriffen. Dennoch benutzt er koloniale Metaphern positiv, als ob die Verheerungen dieser Epoche nie stattgefunden hätten[10]. Er bemüht Heldenmythen (Drachen töten) ohne die Mahnung der zugehörigen Mythen mitzudenken – in der Prometheus-Sage etwa bringt das Stehlen des Feuers lange Strafen mit sich. Politico bemerkte sarkastisch, Andreessen – selbst belesen – kenne sicher Prometheus’ Klage darüber, den Menschen gefährliche Gaben gebracht zu haben („…and yet as I now suffer here, I cannot find a way to free myself from this distress.“), blende aber solche warnenden Aspekte aus[1]. Kurzum: Andreessens Patchwork-Philosophie feiert den Fortschritt, als wäre es ein antiker Heldenritt, und pickt sich aus Philosophie und Geschichtsbildern nur die glorreichen Stücke heraus. Die ethischen und tragischen Dimensionen der Vorbilder – Nietzsches tiefere existenzielle Fragen, die griechische Hybris-Mahnung, die historischen Folgen maßloser Expansion – bleiben auf der Strecke.

Mit dem Techno-Optimist-Manifest hat Andreessen letztlich ein Schlaglicht darauf geworfen, wie das Silicon Valley sich selbst sieht: als neue herrschende Klasse, die sich gerne auf heroische Narrative stützt und klassische Denker zitiert, ohne sich deren Verantwortungsbewusstsein zu eigen zu machen. Diese Philosophie dient primär der Legitimierung enormer Machtfülle der Tech-Elite – „wir sind die Guten, denn wir bringen Licht und Fortschritt“ – und wehrt im selben Atemzug jegliche Kontrolle oder Kritik als rückständig ab. Gerade weil Andreessen bekannte philosophische Begriffe bemüht, wirkt der Bruch mit der zugehörigen Originallehre umso eklatanter. Sein Übermensch darf keinerlei Rücksicht kennen, sein Prometheus kennt keine Reue – eine gefährliche Einseitigkeit.

Mark Zuckerberg: Caesar als Inspirationsquelle – Macht und Vision ohne Republik

Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook (Meta), steht exemplarisch für die tech-getriebene Vision einer vernetzten Weltgemeinschaft. Anders als die übrigen Vordenker in dieser Analyse tritt Zuckerberg weniger mit philosophischen Traktaten auf – doch auch er hat offenbart, von historischen und philosophischen Ideen beeinflusst zu sein, die er selektiv für sich auslegt. Sein bekanntestes intellektuelles Vorbild ist dabei kein Philosoph im engeren Sinne, sondern ein historischer Herrscher: der römische Kaiser Augustus. Zugleich schimmern in Zuckerbergs Aussagen und Unternehmensstrategien immer wieder quasi-religiöse Züge durch – etwa das missionarische Ideal, alle Menschen zu „verbinden“, und frühere, etwas radikalere Leitsprüche, die die Gemeinschaft dem Individuum überordneten.

Faszination für Augustus: Mark Zuckerberg ist ein ausgewiesener Fan der Antike. Schon als Schüler lernte er Latein, und er bezeichnet sich als Geschichtsliebhaber[11]. Besonders angetan hat es ihm Gaius Octavius, besser bekannt als Augustus, der erste römische Kaiser. In einem Interview erzählte Zuckerberg, auf seiner Hochzeitsreise 2012 in Rom habe er seine Frau damit aufgezogen, dass scheinbar „drei Personen auf der Hochzeitsreise“ waren: er, seine Frau und Augustus, denn er habe unzählige Augustus-Statuen fotografiert[11]. Was fasziniert ihn an Augustus? Zitat Zuckerberg: „Basically, through a really harsh approach, he established two hundred years of world peace. What are the trade-offs in that?“ – „Im Grunde hat er durch ein wirklich rigoroses Vorgehen zweihundert Jahre Weltfrieden geschaffen. Welche Abwägungen sind damit verbunden?“[11]. Zuckerberg sieht also die Pax Romana – jene etwa 200-jährige relative Friedensperiode im Römischen Reich – als Augustus’ Vermächtnis und fragt nach den Kosten dieses Erfolgs. Ihm imponiert offenbar die Idee, durch straffe Durchsetzung einer Vision (hier: Einheit und Ordnung) ein utopisches Ergebnis (Frieden, Stabilität) zu erzielen, selbst wenn der Weg dorthin Härte erfordert.

Diese Perspektive wirft automatisch einen Schatten auf Zuckerbergs eigenes Schaffen: Facebooks erklärte Mission war von Anfang an „die Welt offener und vernetzter zu machen“, später formuliert als „der Welt die Macht geben, Gemeinschaft zu bauen und sie einander näherzubringen“. Zuckerberg präsentiert das gern als altruistisches Ziel – ähnlich wie Augustus sich als „Friedensbringer“ darstellen ließ. Doch Augustus’ Frieden hatte einen hohen Preis: Er bedeutete das Ende der Römischen Republik, die Konzentration der Macht beim Kaiser und die Unterdrückung von Opposition (Augustus’ „harsh approach“ umfasste blutige Bürgerkriege und politische Säuberungen)[11]. Die Frage „Welche trade-offs?“ ist also nicht trivial: Es ging um Freiheit vs. Ordnung.

Übertragen auf Facebook könnte man fragen: Welche Freiheiten oder Werte mussten vielleicht geopfert werden, um Zuckerbergs Version von „Verbundenheit“ und Stabilität im sozialen Netzwerk zu erreichen? Kritiker haben hier viele Punkte angeführt: Facebooks Umgang mit Nutzerdaten, das „Zensieren“ oder Priorisieren von Inhalten, die monopolartige Kontrolle über globale Kommunikationskanäle. Tatsächlich gab es intern bei Facebook ein frühes Motto „Company over country“ (Firma vor Staat)[12] – Zuckerberg soll in den Anfangsjahren betont haben, sein Unternehmen stehe über traditionellen nationalen Interessen. Damit stellte er implizit sein Projekt der globalen Vernetzung über bestehende gesellschaftliche Strukturen (ähnlich wie Augustus, der letztlich die alte Republiksordnung beiseiteschob für seine Vision eines geeinten Imperiums). Schon diese Geisteshaltung zeigt eine Prioritätensetzung, die an Augustus erinnert.

Quasi-religiöser Eifer: Neben historischen Figuren zeigt Zuckerbergs Sprache und Handeln mitunter Anklänge an religiöse oder missionarische Konzepte. Er sprach davon, Facebook gebe den Menschen „einen Sinn und eine Gemeinschaft, die Religionen früher boten“, und in seinem vielbeachteten „Manifest“ von 2017 (Building Global Community) verwendete er einen Ton, der an Predigten erinnert – über „das Bedürfnis nach Sinn“, „die Gemeinschaft der ganzen Menschheit“ und „soziale Infrastruktur für eine globale Zivilgesellschaft“. In jungen Jahren schrieb er „revolutions“ als einen seiner Interessen auf seinem Facebook-Profil und druckte sich Visitenkarten mit dem inzwischen legendären Spruch „I’m CEO, Bitch.“[12]. Das mag scherzhaft gewesen sein, zeigt aber einen gewissen Nonkonformismus und Revoluzzer-Duktus, der mit seinem späteren gemäßigteren Auftreten kontrastiert. Dennoch: Facebook wurde wie eine Mission betrieben – „Jeder soll teilnehmen“. Diese beinahe messianische Zielsetzung (Bringing the light of connection to every person) hat durchaus Parallelen zu Heilsreligionen, in denen alle Menschen Teil einer Gemeinschaft werden sollen (die Kirche, die Umma etc.).

Widerspruch zur Originallehre: Beim Fall Zuckerberg/Augustus ist der Clash zwischen Inspiration und Realität aufschlussreich. Zuckerberg bewundert Augustus für den Frieden und die Einheit, blendet aber scheinbar aus, dass Augustus’ Herrschaft auch für Autokratie und Manipulation steht. Augustus behielt den republikanischen Schein zwar aufrecht (er nannte sich „Princeps“ statt König), regierte aber faktisch allein. Zuckerberg betont gern, Facebook gebe den Nutzern Macht – doch letztlich kontrolliert ein sehr kleines Führungsteam (angeführt von ihm selbst) die Plattform-Regeln. In Augustus’ Zeit bedeutete Frieden auch erzwungene Homogenität und Schweigen der Mindermeinungen; in Facebooks Kontext gab es immer wieder Kritik, dass die Plattform Echokammern schafft und problematische Inhalte mal gewähren ließ, mal abrupt löschte – je nachdem, was dem „großen Ganzen“ (oder dem Unternehmensimage) dienlich schien. Die Idee des Augustus als Vorbild ist also heikel: Sie legt nahe, dass Zuckerberg bereit ist, freiheitliche Prinzipien (z.B. dezentrale Verantwortung, Privatsphäre, vielleicht auch Wahrheitsverpflichtung) dem höheren Ziel der Vernetzung zu opfern, so wie Augustus die republikanische Mitbestimmung für Stabilität opferte[11].

Historiker haben zu Zuckerbergs Augustus-Vergleich angemerkt, seine Bewunderung sei „misplaced“ – fehl am Platz – gerade weil Augustus’ Pax Romana eben kein ethisches Modell für die moderne Welt sein könne[11]. Ein Experte schrieb: „Augustus brachte Frieden – aber zu einem hohen Preis.“[11]. Zuckerberg läuft Gefahr, diesen Preis zu romantisieren. Zudem unterschätzt er eventuell, dass Augustus’ Frieden auf einer völlig anderen Gesellschaftsordnung basierte, die mit den Werten der heutigen offenen Gesellschaft unvereinbar ist.

Auch die quasi-religiöse Rhetorik Zuckerbergs steht quer zur Realität: Während Religionen moralische Verantwortung betonen (z.B. Wahrhaftigkeit, Schutz der Schwachen), hat Facebook in der Vergangenheit oft Verantwortung von sich gewiesen, wenn etwa die Plattform für Desinformation oder Unruhen benutzt wurde. Zuckerberg argumentierte, das Netzwerk spiegele nur die Welt – hier zeigt sich ein Widerspruch zur selbst gewählten Mission, die Welt „besser zu verbinden“. Ein Heilsbringer, der sich dann aber auf Neutralität beruft, wenn sein Produkt Schaden anrichtet, übernimmt eben nicht die Rolle, die religiöse Vorbilder predigen würden (Verantwortung für die Herde, notfalls Verzicht aufs eigene Wachstum zum Wohle anderer). Damit wirkt Zuckerbergs Patchwork-Philosophie – Weltverbesserer mit Kaiser-Anspruch – oftmals unglaubwürdig oder zumindest unvollständig umgesetzt.

Mark Zuckerberg greift mit Augustus zwar nicht direkt auf philosophische oder religiöse Lehren zurück, aber er bedient sich eines historischen Narrativs, um sein eigenes Handeln einzuordnen: Der Visionär, der eine neue Ordnung schafft, im Gegensatz zum demokratischen Teamplayer. Diese Sichtweise ignoriert jedoch, dass eine Ordnung ohne inklusive Werte letztlich instabil oder ungerecht ist. Augustus konnte 200 Jahre Frieden halten, aber das römische Reich brauchte danach dennoch Reformen und zerfiel schließlich. Facebook schuf eine neue Art von globaler Kommunikation, aber es stellt sich heraus, dass ohne starke Einbettung in demokratische und ethische Strukturen (Regulierung, Selbstbeschränkung, Transparenz) das „Imperium“ brüchig wird – sei es durch Vertrauensverlust der Nutzer oder Eingriffe von außen. Zuckerbergs Patchwork aus historischer Bewunderung und Tech-Messianismus steht somit auf wackligem Fundament, wenn man die vollen Lehren der Geschichte und Moral mit einbezieht.

Fazit: Verführerische Versatzstücke mit gefährlichen Lücken

Die Beispiele von Yarvin, Musk, Thiel, Andreessen und Zuckerberg illustrieren eindrucksvoll, wie führende Köpfe im Silicon Valley sich aus verschiedensten Quellen eine Ideologie zurechtlegen. Diese Patchwork-Philosophien verleihen den Tech-Visionen einen Anstrich von Tiefgründigkeit und historischer Bedeutung – doch bei näherer Betrachtung zeigen sich erhebliche Inkonsistenzen und Widersprüche zu den ursprünglichen Lehren:

- Selektive Aneignung: Gemeinsames Merkmal aller betrachteten Fälle ist die selektive Auswahl von Ideen. Unbequeme Aspekte werden ausgeblendet. Yarvin feiert Carlyles Autoritarismus, ignoriert aber die katastrophalen Konsequenzen und Menschenfeindlichkeit dahinter. Thiel pickt sich Transzendenz und Apokalypse aus dem Christentum, lässt aber Demut und Nächstenliebe außen vor. Andreessen beruft sich auf den Übermenschen und Prometheus, ohne deren tragischen Kern zu akzeptieren. Zuckerberg idealisiert Augustus’ Erfolg, verdrängt aber den Verlust republikanischer Werte. Dieses Cherry-Picking sorgt dafür, dass die entlehnten Konzepte ihren ursprünglichen Sinn verlieren und zu bloßen Schlagwörtern oder Legitimationshilfen verkümmern.

- Schein von Legitimität: Durch das Anknüpfen an große Philosophen/Religionen verleihen sich die Tech-Vordenker einen Schein von Legitimität und Schicksalshaftigkeit. Ihre Projekte erscheinen als natürliche Fortsetzung einer langen Geistesgeschichte – z.B. „Wir vollenden nur, was Nietzsche gedacht hat“ oder „Wir verwirklichen das Heil auf Erden mit Technik“. Das kann sehr überzeugend wirken, sowohl auf Anhänger als auch auf die Akteure selbst, ist aber oft historisch-philosophisch unhaltbar[10]. Die großen Lehren werden instrumentalisiert, um irdische Machtansprüche zu adeln.

- Inkompatible Werte: In allen Fällen entstehen Wertkonflikte: Die Patchwork-Ideologien enthalten Elemente, die eigentlich nicht zusammenpassen. Ein Tech-Monarchismus nach Yarvin kollidiert mit modernen Gleichheitswerten; ein religiös grundierter Libertarismus nach Thiel kollidiert mit christlicher Ethik; hemmungsloser Fortschritt à la Andreessen kollidiert mit Nachhaltigkeit und Verantwortung; Facebooks globale Community kollidiert mit individuellen Rechten. Diese Konflikte werden von den Vordenkern entweder nicht erkannt oder bewusst in Kauf genommen, lösen sich aber nicht von selbst – vielmehr äußern sie sich in praktischen Problemen (Ethikskandale, politische Gegenreaktionen, Vertrauenskrisen).

- Fehlende Reflexion und Korrektiv: Besonders kritisch ist, dass in diesen kreierten Philosophien oft genau das fehlt, was die Originale auszeichnete: nämlich die selbstkritische Reflexion und das Eingestehen von Grenzen. Große Philosophen und geistige Lehrer mahnen zur Prüfung des eigenen Handelns – doch die Silicon-Valley-Adaptionen schreiten meist siegesgewiss voran. Zweifel oder Balance fehlen weitgehend. So entsteht ein Überlegenheitsgefühl, das Kritik als unwissend abtut (Andreessen z.B. behandelt „Ethik“ als dummes Hindernis[10], Musk wechselt die Meinungen ohne Erklärung, weil er sich im Recht fühlt).

Diese Ergebnisse sind relevant, weil die Tech-Elite realen Einfluss auf Milliarden Menschen hat. Wenn Entscheidungen über soziale Netzwerke, Künstliche Intelligenz oder gesellschaftliche Experimente auf solchen halbverdauten Ideologien basieren, besteht die Gefahr, dass Fehlannahmen oder ignorierte Werte großen Schaden anrichten. Ein Yarvin, der Demokratiemüdigkeit in Investorenkreisen sät, oder ein Thiel, der Politik nach Endzeitvisionen beeinflusst, können antidemokratische Tendenzen verstärken. Ein Musk, der zwischen Heilsbringer und Feuerteufel schwankt, beeinflusst mit seiner Rhetorik sowohl Märkte als auch öffentliche Ängste. Ein Andreessen, der Regulierung verteufelt, könnte kommende Technologien außer Kontrolle geraten lassen. Ein Zuckerberg, der sich als Augustus sieht, könnte demokratische Prozesse durch eine privat gelenkte „Weltgemeinschaft“ unterlaufen.

Die Patchwork-Philosophien im Silicon Valley sind verführerisch, weil sie Einfaches und Großes versprechen: Eine klare Vision, untermauert mit scheinbar ewigen Wahrheiten. Doch wie wir gesehen haben, beruhen sie oft auf oberflächlichem Verständnis und lassen zentrale Gegensätze ungelöst. Für eine wirklich verantwortungsvolle Führung in Technologie und Gesellschaft wäre ein tieferes Eintauchen in die Originallehren nötig – inklusive der Demut, Fehlbarkeit einzugestehen. Solange jedoch die selbstgestrickten Ideologien dominieren, bleibt ein kritischer Blick wichtig: Man sollte die Zitate und Referenzen der Tech-Vordenker nicht unbesehen für bare Münze nehmen, sondern fragen, was sie weglassen und welchen Zweck ihr Philosophieren erfüllt.

Am Ende zeigt sich: Nicht die Philosophen oder Religionen sind inkompatibel – inkompatibel ist vielmehr der Versuch, ihre Tiefe auf ein bequemes Weltbild für Tech-Milliardäre zu reduzieren. Die großen Lehren fordern Verantwortlichkeit, Mäßigung und Menschlichkeit – genau jene Aspekte, die im Patchwork oft fehlen. Die Aufgabe für die Zukunft wird sein, Technologie und echte philosophische Reflexion wieder näher zusammenzubringen, anstatt aus Versatzstücken Ideologien zu zimmern, die zwar glitzern, aber im Kern hohl sind. [10][9]

References

[1] A laser eye on Silicon Valley’s weird new politics – POLITICO

[2] Silicon Valley tech workers are using an ancient philosophy designed …

[3] Mindfulness in Silicon Valley | Religion and Public Life

[5] In the Führerbunker with Carlyle and Yarvin – Public Books

[6] Elon Musk says we may live in a simulation. Here’s how we … – NBC News

[7] Elon Musk: ‚We are summoning the demon‘ with artificial intelligence

[8] Elon Musk once said ‘with artificial intelligence, we are summoning the …

[9] Peter Thiel: Wie der PayPal-Gründer Religion, Politik und Endzeit …

[10] A new Silicon Valley manifesto reveals the bleak, dangerous philosophy …

[11] Facebook CEO Mark Zuckerberg Is Fascinated by Augustus Caesar …

[12] The rise of techno-authoritarianism – Attention to the Unseen