Europa steht im digitalen Zeitalter vor der Herausforderung, seine digitale Souveränität zu behaupten. Darunter versteht man die Fähigkeit unabhängig in der digitalen Welt zu agieren – also die Kontrolle über eigene Daten, Technologien und Gesetze zu behalten[1]. Dieser Begriff ist in den letzten Jahren zum Leitmotiv europäischer Digitalpolitik geworden, etwa als die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 digitale Souveränität ausdrücklich zum Ziel erklärte[2]. Hintergrund sind wachsende Abhängigkeiten von Technologien nicht-europäischer Unternehmen (vor allem US- und chinesischen Tech-Giganten) und Sorge, dadurch Kontrolle über Daten, Innovation und Sicherheitsstandards zu verlieren[1]. Spätestens seit den Snowden-Enthüllungen 2013 über massenhafte Überwachung hat die Forderung an Bedeutung gewonnen, Europas digitale Infrastruktur stärker von globalen Einflüssen abzuschirmen und eigene Regeln durchzusetzen[3].

Gleichzeitig will die EU ihre Werte – Datenschutz, demokratische Teilhabe, Rechtsstaatlichkeit – im Digitalen bewahren[1]. Das bedeutet auch Regulierung großer Plattformen (Stichwort Big Tech) und Förderung europäischer Technologien (z. B. das Cloud-Projekt Gaia-X), um wettbewerbsfähig und autonom zu bleiben[4]. Dieses Spannungsfeld zwischen Autonomie und Vernetzung wirft Fragen auf, die an klassische Vorstellungen von Souveränität erinnern: Wer hat die oberste Entscheidungsgewalt? Wie viel zentrale Kontrolle ist nötig, und wie werden individuelle Rechte gewahrt? Ist der Nationalstaat noch der souveräne Akteur oder brauchen wir überstaatliche Lösungen? Solche Fragen wurden in der politischen Philosophie seit Jahrhunderten diskutiert – von Jean Bodin über Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jacques Rousseau bis zu Denkern des 20. Jahrhunderts wie Carl Schmitt und Wolfgang Friedmann.

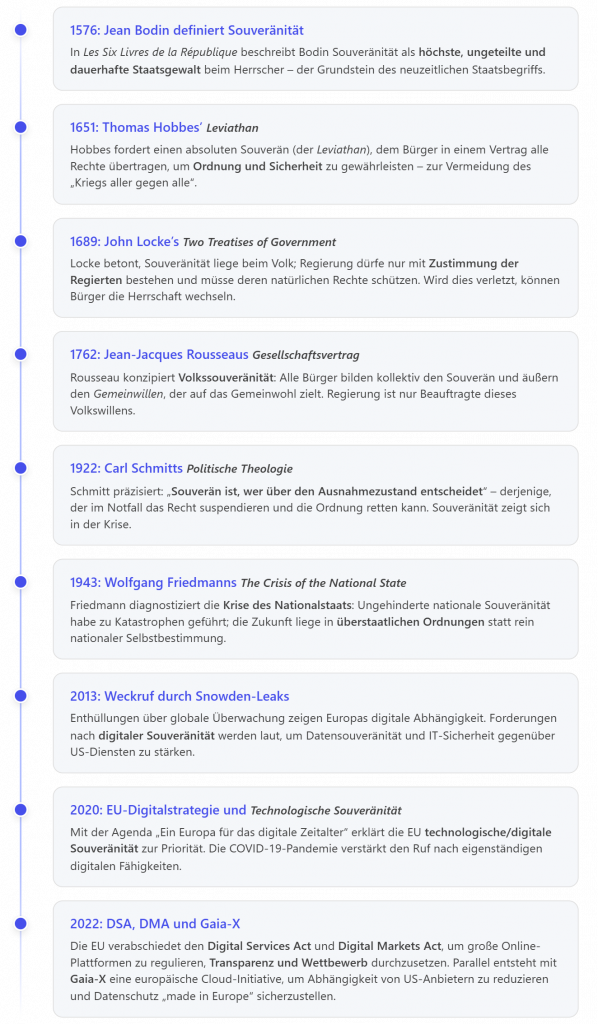

Der vorliegende Beitrag beleuchtet digitale Souveränität in Europa im Licht dieser Theorien. Zunächst skizziert eine Zeitleiste wichtige Meilensteine des Souveränitätsbegriffs und aktuelle Initiativen. Anschließend werden die Konzepte der genannten Philosophen vorgestellt – Souveränität als absolute Staatsmacht (Bodin, Hobbes), volksgetragene Staatlichkeit (Locke, Rousseau), Entscheidungsmacht in Krisen (Schmitt) und übernationales Recht (Friedmann) – und deren Relevanz für digitale Selbstbestimmung und technologische Abhängigkeit in Europa diskutiert. Schließlich werden die Erkenntnisse zusammengeführt: Wie trägt jedes Konzept zur heutigen Debatte um Europas digitalen Handlungsspielraum bei, und wie spiegelt sich dies in aktuellen europäischen Initiativen (von der EU-Digitalstrategie über DSGVO bis DSA/DMA) wider?

Von absoluter Staatshoheit zu Bürgerrechten: historische Konzepte der Souveränität

Bevor wir die digitale Souveränität Europas analysieren, lohnt ein Blick auf die Wurzeln des Souveränitätsbegriffs. In der frühen Neuzeit formulierten Denker wie Jean Bodin und Thomas Hobbes erstmals die Idee einer ungeteilten, höchsten Gewalt im Staat – als Antwort auf Chaos und Feudalzersplitterung. Später betonten John Locke und Jean-Jacques Rousseau die Rolle des Volkes und der Rechte des Einzelnen, womit das Konzept der Souveränität stärker an Legitimation und Rechtsstaat gebunden wurde. Diese Entwicklungen prägen bis heute das Verständnis, was staatliche Unabhängigkeit und Machtverteilung bedeuten – und sie spiegeln sich in der digitalen Sphäre wider, wo sowohl starke Regeln als auch persönliche Freiheitsrechte gefordert sind.

Jean Bodin: Souveränität als unteilbare höchste Gewalt

Der französische Jurist Jean Bodin (1530–1596) gilt als Begründer der modernen Souveränitätslehre. In Les Six Livres de la République (1576) definierte Bodin Souveränität als “oberste und unteilbare Staatsgewalt”, die dauerhaft beim Herrscher liegt[5]. Kein anderes Organ und keine fremde Macht dürfen diese höchste Autorität einschränken. Bodins Konzept entstand in einer Zeit religiöser Bürgerkriege – er sah in einer zentralen, absolut gesetzgebenden Instanz das Gegenmittel gegen Fehden und Feudalismus[5]. Allerdings betonte Bodin auch Grenzen: Den Souverän binden höhere Gesetze wie das göttliche Recht und Naturrecht; fundamentale Rechte (z.B. Eigentum, Gerechtigkeit) dürfe selbst ein absoluter Herrscher nicht willkürlich verletzen[5]. Trotz dieser Einschränkungen bleibt der Bodin’sche Souverän nach innen und außen unabhängig und keiner übergeordneten Gewalt untertan[6].

Relevanz für die digitale Souveränität: Bodins Idee betont, dass echte Souveränität Unabhängigkeit von externen Mächten bedeutet. Übertragen auf Europa heißt das: Die EU (bzw. ihre Mitgliedstaaten) müssen in der digitalen Sphäre eigenständige Entscheidungen treffen können, ohne von fremden Staaten oder Konzernen diktiert zu werden. Genau diese Unabhängigkeit versucht die EU zu erreichen – z. B. mit eigenen Datenschutzgesetzen (GDPR) und Plänen für europäische Cloud-Infrastrukturen – um technologische Autonomie zu erlangen[1][4]. Bodin lehrte auch, dass Souveränität ungeteilt sein sollte. Hier stellt sich für Europa die Frage: Liegt die digitale Hoheit bei den Nationalstaaten oder zunehmend bei der EU insgesamt? Bodin würde wohl argumentieren, dass zersplitterte Zuständigkeiten die Handlungsfähigkeit schwächen. Tatsächlich wird diskutiert, dass Europa geschlossen auftreten muss, um gegenüber Digitalkonzernen oder Großmächten bestehen zu können – ein Gedanke ganz im Sinne Bodins absoluter, geeinter Autorität.

Thomas Hobbes: Der Leviathan – Sicherheit durch starke Zentralgewalt

Thomas Hobbes (1588–1679) radikalisierte Bodins Konzept während des englischen Bürgerkriegs. In Leviathan (1651) entwirft er ein düsteres Naturzustandsbild: Ohne staatliche Autorität herrsche ein “Krieg aller gegen alle”, Leben sei “einsam, armselig, roh, tierisch und kurz”. Um Frieden zu sichern, schließen die Menschen einen Gesellschaftsvertrag und übertragen sämtliche Macht an einen Souverän – eine Person oder Versammlung – der als absoluter Herrscher die Ordnung garantiert[7]. Dieser Leviathan verfügt über ein Gewaltmonopol und ungeteilte Entscheidungsbefugnis nach innen (Gesetze, Steuern, Justiz) und außen. Hobbes’ Souverän kann sogar Religion und Meinungen kontrollieren, solange dies dem Frieden dient[7]. Im Gegensatz zu Bodin legitimiert Hobbes die absolute Herrschaft ausdrücklich durch die Zustimmung der Regierten im Urvertrag: Die Untertanen gehorchen, weil der Souverän sie schützt[7]. Allerdings haben sie kein Recht auf Widerstand, denn jede Auflehnung würde zurück ins Chaos führen. Somit kombiniert Hobbes maximale staatliche Macht mit dem Zweckgedanken der Schutzgewährung.

Relevanz für die digitale Souveränität: Hobbes liefert eine ordnungspolitische Perspektive: Um im digitalen Raum Sicherheit zu gewährleisten – z. B. vor Cyberangriffen, Kriminalität, Desinformation – braucht es einen durchsetzungsfähigen Staat. Die EU folgt diesem Ansatz, indem sie etwa mit neuen Gesetzen Plattformen verpflichtet, gegen illegale Inhalte und Desinformation vorzugehen[4]. Bürger erwarten heute von ihren Regierungen Schutz ihrer digitalen Sphäre (Datenschutz, Cybersicherheit)[2], vergleichbar mit Hobbes’ Idee, dass der Leviathan für die Sicherheit aller sorgt. In gewisser Weise schafft Europa mit seiner umfassenden Digitalregulierung einen modernen Leviathan im Netz: Ein Regelwerk, das verbindlich für alle Akteure gilt (auch für mächtige Konzerne) und notfalls zwanghaft durchgesetzt wird, um ein wildes digitales „Naturrecht“ zu zähmen. Gleichzeitig mahnt Hobbes, dass zu viele divergierende Akteure (mehrere Souveräne) Chaos bedeuten – übertragen heißt das, die EU-Mitgliedstaaten sollten möglichst einheitlich auftreten (anstatt 27 verschiedene Digitalpolitiken), um effektiv zu sein. Kritisch bleibt jedoch: Hobbes’ Modell kennt kaum individuelle Freiheiten; hier muss Europas digitaler Leviathan im Gegensatz zum Hobbes’schen Absolutismus durch Rechtsstaat und Freiheitsrechte begrenzt werden.

John Locke: Volkssouveränität und Schutz unveräußerlicher Rechte

John Locke (1632–1704), ein Vertreter der Aufklärung, widersprach dem allumfassenden Machtanspruch Hobbes’. In seiner Zweiten Abhandlung über die Regierung (1689) begründet Locke die Herrschaft aus den natürlichen Rechten jedes Menschen: Leben, Freiheit, Eigentum. Der Gesellschaftsvertrag dient dem Schutz dieser Rechte, und die Regierenden bleiben an dieses Ziel gebunden. Souveränität liegt letztlich beim Volk, das seine Macht treuhänderisch an Regierungsträger gibt. Wird die Regierung tyrannisch und verletzt die Grundrechte, haben die Bürger ein Widerstandsrecht – sie können die Herrschenden absetzen. Lockes Souverän ist also begrenzt und gebunden: Gesetze bedürfen der Zustimmung durch ein Parlament (Volksvertretung) und müssen den Naturrechten entsprechen. Damit fließen erstmals Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung in das Souveränitätskonzept ein. Die Staatsgewalt soll geteilt werden (Legislative, Exekutive, Föderalismus etc.), um Machtmissbrauch vorzubeugen. Zentral bei Locke ist auch der Eigentumsgedanke: Jeder Bürger hat ein Recht an seinem „Eigentum“ (worunter Locke neben materiellen Gütern auch Leben und Freiheit fasst), das der Staat zu schützen hat, nicht zu plündern.

Relevanz für die digitale Souveränität: Lockes Einfluss zeigt sich stark in Europas Umgang mit dem Digitalen, insbesondere beim Grundrechtsschutz. Die EU betont, dass digitale Souveränität nicht bedeuteten darf, staatliche Allmacht wiederherzustellen, sondern Bürgerrechte zu gewährleisten. So ist die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) ein Paradebeispiel: Sie räumt Individuen Rechte über ihre persönlichen Daten ein (Zugriff, Löschung, Einwilligungspflicht) und verpflichtet Staat und Unternehmen, diese Rechte zu achten – ganz im Sinne Lockes, wonach das „Eigentum“ der Menschen (hier: ihre Daten und Privatsphäre) geschützt werden muss, und zwar durch Gesetze[1]. Auch die Vorstellung, dass Regierung legitimiert sein muss und nicht beliebig schalten darf, spiegelt sich wider: EU-Initiativen wie der Digital Services Act zielen darauf, einen rechtsstaatlichen Rahmen zu setzen, der willkürliche Machtausübung (sei es durch Staaten oder Konzerne) begrenzt und transparent macht[4]. Zudem achtet Europa darauf, dass alle Maßnahmen (etwa KI-Regeln, Überwachungsgesetze) sich im Rahmen von Grundrechten und demokratischer Kontrolle bewegen. Diese locke’sche Tradition verhindert, dass digitale Souveränität mit Abschottung oder Autoritarismus gleichgesetzt wird: Souveränität soll dazu dienen, die Freiheit der Bürger zu sichern, nicht sie zu beschneiden. Sollte eine Regierung (oder die EU) im digitalen Raum die Rechte der Bürger missachten, wäre nach Locke die Legitimation verwirkt – dieses Prinzip wirkt als wichtiger Kompass in der europäischen Debatte, damit „digitale Souveränität“ nicht zum Vorwand für einen digitalen Überwachungsstaat wird.

Jean-Jacques Rousseau: Gemeinwille und kollektive Selbstbestimmung

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) entwickelte in Du Contrat Social (1762) die Idee der Volkssouveränität konsequent weiter. Für Rousseau liegt die Souveränität nicht bei einem Monarchen (wie bei Bodin) und auch nicht nur bei einer repräsentativen Regierung (wie implizit bei Locke), sondern unmittelbar bei der Gemeinschaft der Bürger. Der Souverän ist das Volk als Ganzes. Es äußert seinen Willen im Gemeinwillen (volonté générale), der immer auf das allgemeine Wohl gerichtet ist. Alle Gesetze müssen Ausdruck dieses Gemeinwillens sein; die Regierung ist nur ein ausführendes Organ, das den Bürgerwillen umsetzt[6]. Damit entkoppelt Rousseau Souveränität von konkreten Herrschern und macht sie zu einem im Volk verankerten Prinzip. Die Bürger geben sich selbst die Gesetze – „freiwillig gezwungen“, dem Gemeinwillen zu folgen, der letztlich ihre eigene höchste Vernunft verkörpert. Wichtig: Der Gemeinwille ist nicht bloß die Summe privater Einzelwille („Willen aller“), sondern das, worauf sich das Volk einigen würde, wenn es das Gemeinwohl vor Augen hat. Für Rousseau bedeutet das auch: Direkte Demokratie ist die reinste Form der Gesetzgebung; Abgeordnete oder Könige dürfen den souveränen Volkswillen nicht verdrängen. Individuelle Interessen ordnen sich dem Kollektivwillen unter, aber dieser Kollektivwille wiederum existiert nur, um das Wohl aller Einzelnen zu fördern – ein scheinbarer Widerspruch, den Rousseau in der Maxime „Man muss die Menschen zwingen, frei zu sein“ ausdrückt, nämlich sich dem selbstgesetzten Gesetz zu fügen.

Relevanz für die digitale Souveränität: Rousseaus Denken lenkt den Blick auf die demokratische Legitimation und Teilhabe in der digitalen Politik. Europäische digitale Souveränität soll idealerweise aus dem Willen der Bürger heraus gestaltet werden, nicht bloß von Regierungen oder Technokraten diktiert. Dies zeigt sich z.B. darin, dass EU-weit Bürgerdiskurse und Konsultationen zu Digitalthemen stattfinden – etwa öffentliche Konsultationen zur KI-Regulierung oder DSGVO, in denen Zivilgesellschaft und Bürger ihre Meinung einbringen konnten. Auch der starke Bezug auf europäische Werte (Privatsphäre, Meinungsfreiheit, Transparenz), die in Umfragen und öffentlichen Debatten immer wieder als wichtig hervorgehen, spiegelt den Gemeinwillen in Bezug auf Digitalpolitik wider. So ist der Schutz der Privatsphäre ein nahezu allgemein anerkannter Gemeinwille der Europäer, der politisch umgesetzt wurde (z.B. als GDPR)[1]. Rousseau würde vielleicht fragen: Können die Europäer selbst über ihre digitale Zukunft bestimmen oder entscheiden hier faktisch einige Großunternehmen und Drittstaaten? Der Ruf nach digitaler Souveränität ist letztlich ein Ruf danach, dass die Bürgergemeinschaft selbst über die Regeln und Infrastrukturen des digitalen Lebens bestimmt. Initiativen wie „digitaler Bürgerrat“ oder Überlegungen, große Plattformentscheidungen einer demokratischen Kontrolle zu unterwerfen, atmen Rousseaus Geist. Allerdings warnt Rousseau auch: Die Volkssouveränität darf nicht durch intermediäre Mächte erstickt werden[6]. Übertragen heißt das, der Einfluss von Lobbygruppen oder monopolartigen Digitalkonzernen muss begrenzt werden, damit der politische Prozess wirklich dem Allgemeinwohl dient. Europas Bemühungen, Big Tech an die Leine zu legen[4], kann man daher auch als Versuch lesen, den „Gemeinwillen“ der Bürger (nach transparenter, sicherer, fairer digitaler Umwelt) gegenüber partikularen Konzerninteressen durchzusetzen. Zusammengefasst unterstreicht Rousseau: Digitale Souveränität muss dem Gemeinwohl verpflichtet sein und mit breiter demokratischer Mitwirkung einhergehen – nur dann legitimiert sie tiefe Eingriffe in den Digitalmarkt.

Carl Schmitt: Souveränität als Entscheidung in der Ausnahmesituation

Carl Schmitt (1888–1985), ein deutscher Staatsrechtler, brachte in Politische Theologie (1922) einen provokanten Zuspitzung: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“. Damit meint Schmitt, der wahre Souverän zeige sich erst in der Krise, wenn die normalen Gesetze und Routinen nicht ausreichen. Wer in einer existenziellen Bedrohung die Macht hat, Recht und Ordnung notfalls außer Kraft zu setzen, um das Gemeinwesen zu retten, ist der eigentliche souveräne Entscheidungsträger[8]. In normalen Zeiten mag das Parlament Gesetze erlassen – doch im Notfall (Krieg, Aufruhr, Katastrophe) muss jemand sofort handeln können, auch jenseits der Legalität. Schmitt betonte auch den Gegensatz von Freund und Feind als Kern des Politischen: Souveränität bedeute, im Ernstfall zu bestimmen, wer der Feind ist und wie der Staat ihn abwehrt. Seine Theorien entstanden in der instabilen Weimarer Republik, geprägt von Notverordnungen und Machtkämpfen. Sie gelten als undemokratisch, weil sie den Ausnahmezustand über die Rechtsbindung stellen – Schmitts Denken wurde später vom NS-Regime aufgegriffen und steht in seinen antidemokratischen Tendenzen der NS-Ideologie nahe. Dennoch wird sein Konzept in der Politikwissenschaft diskutiert, wenn es um staatliche Handlungsfähigkeit in Krisen geht.

Relevanz für die digitale Souveränität: Auch im digitalen Bereich gibt es „Ausnahmezustände“ – z.B. massive Cyberangriffe, bei denen Staaten rasch reagieren müssen (Server abschalten, Netze isolieren) und womöglich kurzfristig Grundrechte einschränken (etwa Kommunikationsverkehr überwachen oder bestimmte Internetdienste sperren). Ein souveränes Europa muss fähig sein, in solchen digitalen Notlagen handlungsfähig zu bleiben. Schmitts These legt nahe: Die EU benötigt klare Strukturen, wer im Krisenfall entscheidet – beispielsweise bei koordinierten Cybersecurity-Maßnahmen oder im Extremfall, wenn man große Plattformen temporär zu besonderen Maßnahmen verpflichten müsste. Tatsächlich arbeitet die EU an Notfallmechanismen (etwa im EU Cybersecurity Act oder geplanten KRITIS-Regularien), um bei Cyber-Krisen schnell gemeinschaftlich agieren zu können – ein Stück weit die Einhegung des Ausnahmezustands, indem vorab entschieden wird, wer das Kommando hat. Im weiteren Sinne spiegelt sich Schmitts Freund-Feind-Denken in der europäischen Digitalstrategie wider: Die EU identifiziert gewisse technologische Abhängigkeiten als strategisches Risiko – so wird etwa die Präsenz chinesischer 5G-Technologie oder die Dominanz amerikanischer Cloud-Anbieter als potenzielle Gefahr für Datensicherheit und Unabhängigkeit gesehen[1]. Entsprechend fasst man den Entschluss, diese Abhängigkeiten zu reduzieren (z.B. durch Förderung europäischer Alternativen) – quasi ein souveräner Akt, der im Antizipieren eines Ausnahmezustands (wenn z.B. politische Spannungen zu Digitalembargos führen könnten) Vorsorge trifft. Schmitt würde sagen: Europa entscheidet hier, wer im digitalen Raum Freund (vertrauenswürdiger Partner, z.B. offene, regelbasierte Technologien) und Feind (nicht vertrauenswürdige, potentiell missbräuchliche Akteure) ist, um im Ernstfall die Handlungsfähigkeit zu wahren. Natürlich bewegt sich die EU dabei auf dünnem Eis – zuviel Schmitt’sche Denke könnte einen Isolationismus oder Überwachungsdrang fördern, den man in einer liberalen Demokratie meiden will. Nicht umsonst ist Schmitt bei den Techoligarchen des Silicon Valleys ungemein beliebt. Doch gewisse schmittianische Elemente – etwa die Einsicht, dass Souveränität Ultimativentscheidungen erfordert – fließen in die strategische Autonomiedebatte ein. Wenn z.B. ein soziales Netzwerk trotz Desinformationskampagnen nicht ausreichend kooperiert, muss die EU letztlich notfalls alleine durchgreifen können, um ihre Informationsordnung zu schützen. Hier zeigt sich Souveränität von ihrer harten Seite: als Bereitschaft, im Zweifel auch drastische Maßnahmen (Bußgelder, Abschaltungen, Verbote) zu ergreifen, um die Ordnung im digitalen Gemeinwesen aufrechtzuerhalten.

Wolfgang Friedmann: Überwindung des Nationalstaats – Souveränität im globalen Kontext

Wolfgang Friedmann (1907–1972), ein deutsch-britisch-amerikanischer Rechtswissenschaftler, analysierte Mitte des 20. Jahrhunderts die Herausforderungen des klassischen, rein nationalstaatlichen Souveränitätsmodells. In The Crisis of the National State (1943) argumentierte er, dass „ungebremste nationale Souveränität“ im 20. Jahrhundert katastrophale Folgen hatte (Weltkriege, Wirtschaftskrisen)[9]. Die Probleme der Moderne – von globalen Märkten bis zu Rüstung und technischen Systemen – ließen sich nicht mehr innerhalb isolierter Nationalstaaten lösen. Friedmann prognostizierte daher das Ende des souveränen Nationalstaats als alleinige Struktur: Künftig müsse Souveränität geteilt und auf überstaatliche Organisationen verlagert werden[9]. Er sah eine Entwicklung hin zu supranationalen Verbünden (wie später die UNO oder föderale Staatenbünde), in denen Staaten Teile ihrer Hoheitsrechte abgeben, um gemeinsam handlungsfähig zu sein. Das Ziel sollte eine „globale Rechtsordnung“ sein, die über den engen Horizont nationaler Egoismen hinausgeht. In seinem späteren Werk The Changing Structure of International Law (1964) untersuchte Friedmann die Transformation des Völkerrechts – weg von einer rein zwischenstaatlichen Koordination hin zu einem transnationalen Recht, das auch Individuen und Unternehmen einbezieht und verbindliche Regeln etwa im Handel, Menschenrechtsschutz etc. schafft.

Relevanz für die digitale Souveränität: Friedmanns Gedanken erweisen sich als äußerst vorausschauend für das digitale Zeitalter. Die digitale Kommunikation und Wirtschaft sind global – Datenströme kennen keine Grenzen, und Tech-Giganten agieren als transnationale Akteure. Kein einzelner Staat, auch nicht die großen europäischen Staaten, kann allein souverän über das Internet bestimmen. Europas Antwort hierauf ist genau das, was Friedmann empfahl: Souveränität bündeln und kooperativ gestalten. Die Europäische Union selbst ist ein Beispiel für die Überwindung des Nationalstaats – Mitgliedsländer haben Hoheitsrechte an Brüssel übertragen, um gemeinsam stärker zu sein (etwa in der Handelspolitik oder beim Datenschutz, der als EU-Verordnung unmittelbar in allen Staaten gilt). Digitale Souveränität Europas entsteht also gerade durch dieses kooperative Modell: Ein einzelnes EU-Land könnte etwa Google oder Amazon kaum zähmen, aber die EU als Ganzes – mit 450 Millionen Bürgern – kann durch gemeinsame Gesetze sehr wohl globale Standards setzen, wie die Wirkung der GDPR international gezeigt hat. Zudem betont Friedmann die Rolle von internationalem Recht und Institutionen. In der digitalen Welt zeigt sich das in Bemühungen, Normen auch global abzustimmen: z.B. Verhandlungen über Datenabkommen, gemeinsame KI-Ethik-Leitlinien auf OECD-Ebene, oder die Beteiligung der EU an der Internet Governance (ICANN, ITU). Jede dieser Kooperationen spiegelt Friedmanns Idee, dass Souveränität nicht mehr absolut als Alleingang verstanden werden kann, sondern als gestufte, geteilte Souveränität. Interessant ist auch Friedmanns Hinweis, dass monopolistischer Kapitalismus eine treibende Kraft ist, die den Nationalstaat überfordert[9] – genau das sehen wir heute mit digitalen Plattform-Monopolen, die staatsähnliche Macht ausüben (Stichwort quasi-souveräne Tech-Konzerne, die weltweit Regeln diktieren, Zahlungsnetze kontrollieren, sogar eigene Währungen andenken). Europas digital-souveräne Strategie begegnet dem mit neuen Rechtsrahmen, die grenzüberschreitend gelten, und indem die EU Allianzen für offene Technologien schmiedet (z.B. mit gleichgesinnten Ländern) – ganz in Friedmanns Sinne einer international kooperativen Herangehensweise. Kurz: Während Bodin und Hobbes das Bild eines alleinstehenden souveränen Staates zeichneten, würde Friedmann sagen, digitale Souveränität ist eine Teamleistung. Indem sich Europa vereinigt (innen) und vernetzt (außen) – etwa in Form von gemeinsamen Projekte wie Gaia-X oder durch transatlantische Dialoge über Tech-Regulierung – kann es Souveränität in einer Weise ausüben, die im Alleingang nicht möglich wäre.

Vergleich: klassische Souveränitätskonzepte und Europas digitale Souveränität

Nach der Betrachtung der einzelnen Denker lassen sich zentrale Konzepte gegenüberstellen und ihre Bedeutung für digitale Souveränität zusammenfassen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick:

| Denker | Souveränitätskonzept (historisch) | Relevanz für digitale Souveränität Europas |

|---|---|---|

| Jean Bodin | Souveränität = höchste, ungeteilte und unabhängige Staatsgewalt beim Herrscher. Absolutheit nach innen (Gesetzgebungshoheit) und Unabhängigkeit nach außen; nicht durch Teilmächte einschränkbar[5]. | Europäische Digitalpolitik zielt auf Autonomie gegenüber externen Einflüssen ab – ein Bodin’sches Prinzip. Die EU möchte die Hoheit über Daten und Regeln in ihrem Territorium behalten (z.B. durch GDPR, eigene Cloud), statt sie faktisch an fremde Tech-Giganten abzugeben[1][4]. Bodins „Unteilbarkeit“ legt nahe, dass Europa geschlossen agieren muss: Gemeinsame EU-Regeln statt fragmentierter nationaler Ansätze stärken die digitale Handlungsfähigkeit – ein Echo darauf, dass in Bodins Staat ein Zentrum entscheidet, nicht viele Behörden durcheinander. |

| Thomas Hobbes | Leviathan: Ein allmächtiger Souverän garantiert Ordnung und Sicherheit im Tausch gegen Unterwerfung. Legitimation durch Gesellschaftsvertrag, aber danach unbeschränkte Macht (monopolisiert Gewalt, Gesetz, Urteil)[7]. | Betont die Notwendigkeit starker staatlicher Steuerung im Digitalen. Europas Initiativen (DSA/DMA) schaffen einen verbindlichen Rahmen, der Chaos (Cybercrime, Desinformation) eindämmt, ähnlich wie Hobbes’ Leviathan sozialen Frieden erzwingt[4]. Bürger akzeptieren Eingriffe (z.B. Plattformregulierung) um der digitalen Sicherheit willen – nach dem Motto: lieber klare Regeln als anarchisches Internet[2]. Allerdings zieht die EU auch eine Locke’sche Grenze ein: staatliche Macht wird durch Grundrechte kontrolliert. Hobbes mahnt zudem zum einheitlichen Vorgehen: Die EU bündelt souveräne Kompetenzen (z.B. gemeinsame Cybersicherheits-Strategien), um digitale Konflikte effektiv zu managen, statt jedem Staat allein den „Kampf aller gegen alle“ zu überlassen. |

| John Locke | Beschränkte, rechtsgebundene Souveränität: Regierung als Treuhand der vom Volk übertragenen Macht, verpflichtet zum Schutz von Leben, Freiheit, Eigentum. Widerstandsrecht bei Verletzung der Rechte; Gewaltenteilung zur Machtbegrenzung. | Unterstreicht individuelle Rechte in der digitalen Souveränität. Europas Fokus auf Datenschutz, Informationsfreiheit und Nutzerrechte (z.B. Recht auf Datenportabilität) spiegelt Lockes Prinzip, dass staatliche Autorität die persönliche Freiheit und das „digitale Eigentum“ (Daten) schützen muss[1]. Die EU sichert Bürgern z.B. das Recht zu, KI-Entscheidungen zu erklären, und verbietet unverhältnismäßige Überwachung – damit wahrt sie den Primat der Bürgerrechte trotz staatlicher Regulierung. Ebenso besteht in der EU Rechenschaftspflicht: Gesetze wie der DSA entstanden in transparentem Prozess mit Feedback der Zivilgesellschaft – eine moderne Form von Lockes Zustimmung der Regierten. Sollte digitale Souveränität in Autoritarismus umschlagen, gäbe es institutionelle Korrektive (Gerichte könnten eingreifen). Insgesamt sorgt die EU dafür, dass Souveränität dem Volk dient (Schutz der Privatsphäre, Wahlfreiheit), nicht umgekehrt. |

| Jean-Jacques Rousseau | Volkssouveränität und Gemeinwille: Souverän ist das Volk als Kollektiv, nicht eine Einzelperson. Gesetze müssen den Gemeinwillen ausdrücken – das auf Gemeinwohl gerichtete Einvernehmen aller Bürger. Regierung nur Ausführende, keine eigene Souveränität[6]. | Demokratische Legitimation und Gemeinwohl stehen im Vordergrund. Europa bemüht sich, digitale Politik an europäischen Werten und Bürgerinteressen auszurichten (z.B. Datenschutz als Gemeinwohlziel, breite Konsultationen)[3][4]. Der „digitale Gemeinwille“ zeigt sich etwa darin, dass europäische Bürger großen Wert auf Privatsphäre legen – die Politik setzt dies in strenge Datenschutzgesetze um. Gleichzeitig sollen digitale Innovationen dem Allgemeinwohl dienen (z.B. Zugang zu Bildungsressourcen, öffentliches digitales Gut). Rousseaus Idee mahnt auch zu Transparenz und Beteiligung: EU-Institutionen versuchen, komplexe Digitalvorhaben bürgernah zu erklären und Input einzuholen. Zwar kann nicht jeder Bürger direkt über jede Plattformregel abstimmen, doch über Parlamente und Konsultationen wird der Volkswille einbezogen. Die EU versteht sich ausdrücklich als Wertegemeinschaft – ein Konzept, das dem Rousseau’schen Gemeinwillen nahekommt, insofern Gesetze wie der AI Act auf „europäische Werte“ rekurrieren, also auf kollektiv geteilte Vorstellungen vom Guten. |

| Carl Schmitt | Souveränität = Entscheidung im Ausnahmefall: Der Souverän steht über dem Gesetz, wenn es um das Überleben der Ordnung geht. Er kann im Notstand Recht suspendieren (Ausnahmezustand) und bestimmt, was der Ernstfall ist. Außerdem Politisches als Freund/Feind-Unterscheidung – Souverän definiert den Feind[8]. | Hebt die wehrhafte Komponente von Souveränität hervor. Für Europa bedeutet das: Krisenvorsorge im Digitalen. Die EU schafft Mechanismen, um im Notfall (z.B. großen Cyberattacken oder Desinformationskampagnen vor Wahlen) schnell und einheitlich zu reagieren – etwa ein Notfallverfahren im DSA, das bei systemischen Risiken greifen kann (z.B. Plattformen müssen bei Desinformationswellen rasch handeln)[4]. Auch das „Decoupling“ von unsicheren Technologien hat schmittianische Züge: Indem Europa z.B. bestimmte High-Tech-Lieferanten aus Sicherheitsgründen ausschließt (Huawei bei 5G) oder eigene Kapazitäten aufbaut (EU-Chip-Gesetz), entscheidet es souverän, welchen externen Abhängigkeiten es im Ernstfall nicht ausgeliefert sein will[1][1]. Schmitt zeigt die harte Seite der Souveränität – die EU bemüht sich, solche Macht nur innerhalb rechtsstaatlicher Schranken anzuwenden (z.B. zeitlich begrenzte Notmaßnahmen, judicial review). Dennoch: Digitale Souveränität erfordert auch die Fähigkeit zu unbequemen Entscheidungen, sei es Sanktionen gegen Tech-Konzerne, wenn sie EU-Regeln missachten, oder im Extremfall das Abschalten kritischer Dienste bei akuter Gefahr. Hier zeigt sich, ob Europa wirklich souverän ist – Schmitts Kriterium: im Ausnahmefall Herr der Lage zu sein. |

| Wolfgang Friedmann | Post-nationale Souveränität: Angesichts globaler Herausforderungen verliert der Nationalstaat seine Allmacht. Souveränität muss geteilt und in überstaatlichen Institutionen organisiert werden. Nur supranationale Ordnungen (z.B. föderale Bündnisse) sichern Frieden und Wohlfahrt langfristig; rein nationale Souveränität ist obsolet[9]. | Bestätigt das europäische Modell: Digitale Souveränität wird durch Integration erreicht. Die EU ist ein supranationaler Akteur, der für seine Mitglieder digitale Souveränität kollektiv wahrnimmt – etwa durch einheitliche Marktregeln, gemeinsame Verhandlungspositionen gegenüber USA/China und massive Gemeinschaftsinvestitionen in digitale Infrastruktur[1]. Kein EU-Land allein könnte z.B. eine Google-Durchsuchung der Datenzentren erzwingen, die EU zusammen aber schon. Ebenso sucht Europa Allianzen international, etwa mit Gleichgesinnten (Japan, Kanada) zu Datenabkommen, was Friedmanns Idee entspricht, Souveränität im 21. Jahrhundert als Netzwerk souveräner Kooperationen zu denken. Außerdem hat Friedmann die Bedeutung nicht-staatlicher Akteure vorweggenommen: In der digitalen Welt sind Konzerne wie Alphabet oder Meta Mitspieler mit quasi-souveräner Macht[3]. Europäische Souveränität bedeutet folglich, Recht auch über diese transnationalen Player zu etablieren (durch Regulierung und weltweite Standards), was nur im Rahmen einer starken internationalen Rechtsordnung geht. Indem die EU auf Regeln (z.B. im Welthandelsrecht oder beim Datenschutzabkommen „Privacy Shield/Nachfolger“) dringt, agiert sie in Friedmanns Sinne als Vorkämpferin eines transnationalen Rechts, das staatliche Souveränität teilt, aber gleichzeitig Souveränitätsverlust in Einfluss verwandeln kann. |

Legende: DSA = Digital Services Act; DMA = Digital Markets Act; GDPR = General Data Protection Regulation (DSGVO).

Fazit: Europas digitaler Gesellschaftsvertrag – Balance aus Kontrolle, Rechten und Kooperation

Europas Streben nach digitaler Souveränität erscheint wie ein moderner Gesellschaftsvertrag, in dem Elemente aller diskutierten Philosophien zusammenfließen. Einerseits muss Europa – wie Bodin und Hobbes fordern – handlungsfähig und autonom sein, um seine Bürger in einer globalisierten, oft chaotischen Digitalwelt zu schützen. Andererseits darf dies, gemäß Locke und Rousseau, nur im Dienst der Bürger und unter Wahrung von Freiheitsrechten und demokratischer Legitimation geschehen. Carl Schmitt erinnert daran, dass Souveränität sich in Krisenfestigkeit beweist; entsprechende Vorkehrungen trifft die EU, ohne jedoch den Pfad des Rechtsstaates zu verlassen. Wolfgang Friedmann schließlich liefert die Vorlage dafür, dass gemeinsame Souveränität auf EU-Ebene und internationale Zusammenarbeit kein Widerspruch, sondern Bedingung für wirkliche digitale Selbstbestimmung sind.

Heute hat die Europäische Union eine Reihe von Initiativen umgesetzt, die diese Balance anstreben: strikte Datenschutzgesetze (Locke’scher Schutz der Rechte), Wettbewerbs- und Plattformregeln zur Begrenzung privatwirtschaftlicher Macht (Rousseaus Gemeinwohlgedanke, durchgesetzt mit hobbes’scher Autorität), Investitionen in eigene Technologien und Cyber-Abwehr (Bodin/Hobbes’sche Autonomie und Schmitt’sche Sicherheitsvorsorge) sowie aktive Diplomatie für globale Technikanforderungen (Friedmann’sche Kooperation). Dieses Zusammenspiel ist komplex und noch im Werden.

Abschließend lässt sich festhalten: Digitale Souveränität Europas bedeutet nicht Rückzug ins analoge Schneckenhaus, sondern die Fähigkeit, die Bedingungen des digitalen Lebens nach eigenen Werten und Interessen zu gestalten[2][4]. Sie erfordert einen ständigen Ausgleich zwischen Machtkonzentration und Machtbegrenzung, zwischen staatlicher Steuerung und individueller Freiheit, zwischen nationaler Eigenständigkeit und supranationaler Einheit. Die klassischen Philosophen bieten dafür einen reichen Fundus an Konzepten: von Bodin lernen wir die Bedeutung von Souveränität als Unabhängigkeit, von Hobbes die Notwendigkeit gemeinsamer Regeln gegen das Chaos, von Locke und Rousseau die Zentralität von Rechten und Legitimation, von Schmitt die Wachsamkeit für Ausnahmen, und von Friedmann die Einsicht, dass Souveränität sich wandeln muss, um in einer vernetzten Welt Bestand zu haben.

Europa versucht, all dies in seinem eigenen Modell zu vereinen – ein souveräner digitaler Rechtsraum, der sicher, gerecht und freiheitlich zugleich ist. Ob dieses Experiment gelingt, wird die Zukunft zeigen. Klar ist aber: Die Debatte darüber verbindet Vergangenheit und Gegenwart – und die Frage „Wer soll die Macht über unsere digitale Welt haben?“ ist letztlich die alte Frage nach Souveränität, gestellt an eine neue, digitale Gesellschaft.

References

[1] Digital sovereignty for Europe – European Parliament

[2] Digital sovereignty – Internet Policy Review

[3] A new key concept of digital policy in Germany and Europe

[4] Europe’s Path to Digital Sovereignty – Shaping Europe

[5] Bodin, Jean | Bedeutung & Erklärung | Legal Lexikon

[6] Selected Works of Jean-Jacques Rousseau: The Idea of Collective …

[7] Lecture 12 – The Sovereign State: Hobbes, Leviathan – Yale University

[8] State of exception – Wikipedia

[9] Review – JSTOR