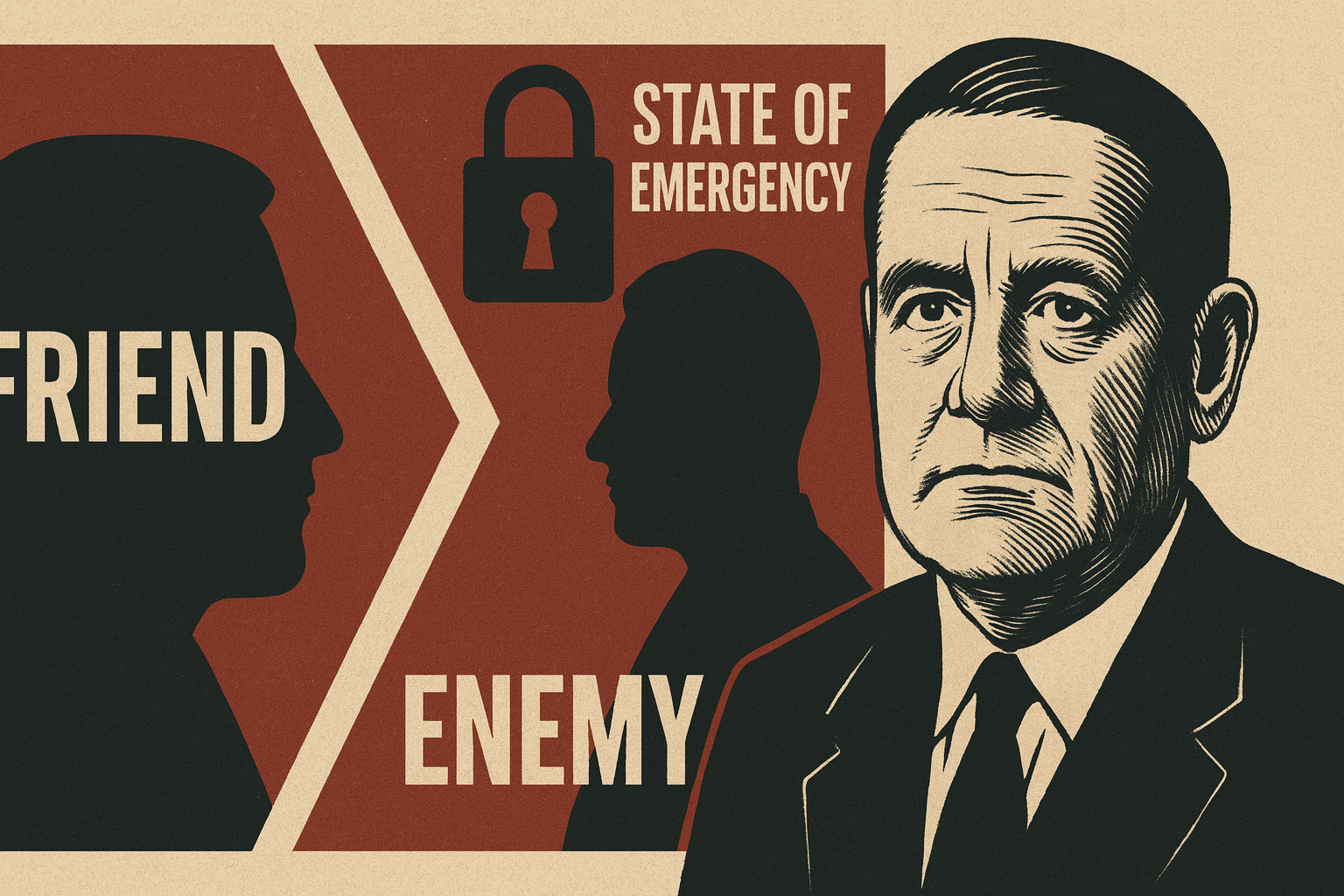

Carl Schmitt (1888–1985) war einer umstrittensten deutschen Staatsrechtler und politischen Philosophen, der vor allem durch seine Theorie des Politischen und des Ausnahmezustands bekannt wurde sowie durch seine Nähe zum Nationalsozialismus. Vielen gilt er als „Kronjurist“ des Dritten Reiches und lieferte mit seinen Werken eine juristische Legitimierung für das NS-Regime und seine Verbrechen, trotzdem kommt ihm in der Philosophiegeschichte des 20. und vermutlich auch des 21. Jahrhundert eine herausragende Stellung zu. Kreist Schmitts Denken doch um Fragen von Macht, Souveränität und der Unterscheidung zwischen Freund und Feind.

Carl Schmitt (1888–1985) war ein deutscher Staatsrechtler und politischer Philosoph, der vor allem durch seine Theorie des Politischen und des Ausnahmezustands bekannt wurde[1] sowie durch seine Nähe zum Nationalsozialismus. Vielen gilt er als „Kronjurist“ des Dritten Reiches und lieferte mit seinen Werken eine juristische Legitimierung für das NS-Regime und seine Verbrechen, trotzdem kommt ihm in der Philosophiegeschichte des 20. und vermutlich auch des 21. Jahrhundert eine herausragende Stellung zu. Kreist Schmitts Denken doch um Fragen von Macht, Souveränität und der Unterscheidung zwischen Freund und Feind[2]. Was hat das mit moderner Informationssicherheit zu tun? Erstaunlich viel. In aktuellen Sicherheitsdebatten – von staatlicher Überwachung über Datenschutz bis hin zur Tech-Ideologie im Silicon Valley – spiegeln sich Schmittsche Motive wider. Zum Beispiel wird Sicherheit oft als Gegenpol zur Freiheit gesehen („Security vs. Privacy“), ähnlich einer Freund-Feind-Gegenüberstellung[1]. Staaten berufen sich im Namen der Cybersicherheit auf Notstandsrechte, die an Schmitts Idee des Souveräns im Ausnahmezustand erinnern[1]. Und einflussreiche Tech-Milliardäre wie Peter Thiel – Mitgründer der Überwachungsfirma Palantir – bekennen sich offen zu Carl Schmitts Gedankengut[2][3].

Dieser Artikel beleuchtet, inwiefern Schmitts Lehren in Paradigmen und Glaubenssätzen der heutigen Informationssicherheit präsent sind. Wir skizzieren zunächst Schmitts Kernideen (Freund vs. Feind, Souveränität und Ausnahmezustand). Anschließend zeigen wir Verbindungen zu aktuellen Sicherheitskonzepten: von der „Cyberwar“-Rhetorik über staatliche Überwachung und Datenschutz bis zum Zeitgeist im Silicon Valley. Dabei wird deutlich, dass Schmitts Schatten in aktuellen Debatten um digitale Souveränität und die Grenzen von Freiheit und Sicherheit erkennbar ist – mit Nutzen, aber auch erheblichen Risiken.

Carl Schmitts Kernideen – Freund-Feind, Souverän, Ausnahme

Um den Einfluss auf die Informationssicherheit zu verstehen, müssen wir Schmitts wichtigste Thesen kennen:

Freund-Feind-Theorie: Schmitt argumentiert, dass jede politische Einheit ein Gefühl des Zusammenhalts durch die Abgrenzung gegen einen potenziellen Feind entwickelt. „Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt“, schreibt er – sprich: Indem wir einen Feind benennen, definieren wir, wofür wir stehen. Diese drastische Dichotomie war ein Gegenentwurf zum liberalen Glauben, Konflikte durch Diskussion und Kompromiss lösen zu können. Für Schmitt sind ultimative Konflikte unvermeidlich; im Ernstfall zählt nur, wer bereit ist, für seine Gemeinschaft zu kämpfen. Dieses Denken prägte autoritäre und radikale politische Bewegungen, kann aber auch analytisch verstanden werden: Organisationen tendieren dazu, sich in „wir vs. sie“ Kategorien zu organisieren, besonders unter Druck.

Souverän und Ausnahmezustand: Schmitts wohl bekanntester Satz stellt die Entscheidung über die Ausnahme ins Zentrum der Souveränität[1]. Im Normalfall gilt das Recht, doch im Ausnahmefall – Krieg, Aufruhr, Notlage – muss der Souverän handlungsfähig bleiben, notfalls ohne Rücksicht auf geltende Normen. In Schmitts Sicht offenbart sich hier die wahre Macht: Wer im Notfall die Regeln brechen und eigene setzen darf, ist der tatsächliche Souverän. Dabei sah Schmitt den Ausnahmezustand nicht als Chaos, sondern als ein vom Souverän geordnetes Nicht-Normalzustand, in dem andere Maßstäbe gelten. Dieser Gedanke legitimerte in der Geschichte z.B. Notverordnungen, Kriegsrecht und – in schlimmster Folge – das Außerkraftsetzen der Weimarer Verfassung 1933, was Schmitt als Kronjurist der Nazis rechtstheoretisch untermauerte.

Kritik des Liberalismus: Hintergrund von Schmitts Theorien war eine tiefe Skepsis gegenüber liberalen, rechtsstaatlichen Verfahren, die er für schwächlich und realitätsfern hielt. Parlamentarische Debatten, Kompromisse, Individualrechte – all das galt ihm im Angesicht existenzieller Bedrohungen als hinderlich[1]. Er polemisierte, Liberale hätten keine Antwort, wenn ein Feind die Grundordnung in Frage stellt oder im Name der Freiheit die Freiheit abschaffen will. Schmitts Lösung war ein entschlossener Souverän, der im Zweifel schnell und hart entscheidet. Diese Denkweise steht im Spannungsverhältnis zu Demokratie und Rechtsstaat, was Schmitt zur umstrittenen Figur macht. Dennoch beeinflussten seine Ideen spätere Denker – bis hin zu überraschenden Bereichen wie der Technologiebranche, wie wir noch sehen werden.

Mit diesen Konzepten im Hinterkopf wenden wir uns nun der Informationssicherheit zu und prüfen, ob und wie sich Schmittsche Denkmuster dort finden.

Schmittsche Motive in Paradigmen der Informationssicherheit

Auf den ersten Blick hat die Welt der Firewalls, Passwörter und Datenschutzgesetze wenig mit Schmitts zwischenkriegszeitlichen Machttheorien zu tun. Doch bei näherer Betrachtung tauchen erstaunliche Parallelen auf:

- Bedrohungsmodell: Freund vs. Feind. Informationssicherheit basiert darauf, zwischen vertrauenswürdigen und böswilligen Akteuren zu unterscheiden. Unternehmen segmentieren ihre Netzwerke in Trusted Internal (Freund) und Untrusted External (potenzieller Feind). Sicherheitsarchitekturen wie das Zero-Trust-Modell gehen sogar so weit, per Default niemandem zu trauen – was überspitzt an Schmitts Ansatz erinnert, stets vom Worst-Case auszugehen[1]. Die allgegenwärtige Rede vom „Cyber-Krieg“ mit „Gegnern“ und „Angriffen“ zeigt, dass die Branche Konflikt-Rhetorik verinnerlicht hat. Staaten bezeichnen andere Staaten offen als Angreifer im Cyberraum (etwa die USA China/Russland und vice versa) – hier wird das klassische Feindbild auf digitale Schauplätze projiziert. Dieses Freund-Feind-Denken schafft Klarheit und Entschlossenheit im Handeln, birgt aber die Gefahr, komplexe Sachverhalte zu vereinfachen (z.B. werden Hacktivisten oder Whistleblower manchmal pauschal als „Feinde“ der Sicherheit behandelt, ohne ihre Motive zu unterscheiden).

- „Security vs. Privacy“ als Antagonismus. In aktuellen Debatten wird Sicherheit oft als Gegenpol zu Datenschutz und bürgerlichen Freiheiten dargestellt. Diese verbreitete Erzählung – „Wir müssen Freiheit aufgeben, um Sicherheit zu gewinnen“ – hat einen dezidiert schmittschen Unterton: Hier wird ein innergesellschaftlicher Konflikt konstruiert, bei dem entschieden werden soll, welches Gut Vorrang hat. So mancher Sicherheitspolitiker argumentiert implizit nach Schmitt: Es gehe im Kern um den Schutz der Gemeinschaft (der „Freunde“) und wenn dafür individuelle Rechte („die abstrakten liberalen Gesetze“) eingeschränkt werden müssen, sei das legitim[1]. Dieses Paradigma sehen wir regelmäßig nach Terroranschlägen oder Cybervorfällen: Rufe nach Vorratsdatenspeicherung, Entschlüsselung von Messenger-Diensten oder Ausweitung geheimdienstlicher Befugnisse werden mit der Überlebensfrage des Staates begründet – Schmitt lässt grüßen. Umgekehrt zeichnen Datenschutz-Verfechter manchmal ein Bild vom übermächtigen Überwachungsstaat als Feindbild, gegen den man die Privatsphäre verteidigen müsse. Die Diskussion ist somit häufig bipolar und antagonistisch geführt (Security vs. Privacy als Freund-Feind-Lager), anstatt nach balancierenden Lösungen zu suchen – was genau Schmitts polarisierendem Denken entspricht.

- Notfallmodus im Incident Response. Ein eher praktisches Beispiel: Wenn ein schwerer IT-Sicherheitsvorfall eintritt, versetzen Unternehmen sich oft in eine Art Ausnahmezustand. Notfallpläne sehen vor, dass der CISO oder Krisenstab weitreichende Befugnisse bekommt – z.B. komplette Netzsegmente vom Netz trennen, Produktionen stoppen, Kommunikation nach außen kontrollieren. Im Grunde werden in einem akuten Cyber-Notfall die üblichen Geschäftsregeln „außer Kraft“ gesetzt, um den Schaden einzudämmen. Hier spiegelt sich im Kleinen die Logik wider, die Schmitt für den Staat im Großen beschrieb: In der Krise muss jemand schnell und effektiv entscheiden – notfalls gegen normale Regeln – um die Existenz des Ganzen zu retten[1]. Natürlich finden solche Prozesse in Firmen unter vorher vereinbarten Richtlinien statt, während Schmitts Souverän ex lege handelt. Dennoch: Die Bereitschaft, im Notfall „alles Nötige zu tun“ und etwa Datenschutz oder Zugriffsrestriktionen innerhalb der Organisation temporär zu ignorieren, hat eine schmittsche Färbung (Schmitt würde sagen: Hier zeigt sich, wer im Unternehmen wirklich das Sagen hat, wenn es hart auf hart kommt).

- „Feindstrafrecht“ und interne Abschottung. Übertragen auf IT: Manche Sicherheitskonzepte isolieren verdächtige Nutzer oder Geräte sehr rigoros. Stichwort „internes Feindbild“: Edward Snowden enthüllte 2013, dass US-Geheimdienste selbst verbündete Regierungen und die eigene Bevölkerung systematisch überwachten[1]. Das entspricht einem Denken, in dem potenziell jeder zum Feind erklärt werden kann, sobald die Sicherheit es erfordert. In Unternehmen mit strenger Sicherheitskultur werden manchmal Mitarbeiter fast wie potenzielle Gegner behandelt – etwa durch lückenlose Überwachung von E-Mails, Keylogger oder Detektive bei Verdacht auf Datenabfluss. Hier verschwimmt die Freund-Feind-Grenze nach Innen: Schmitt notierte, dass im Ausnahmezustand auch interne Feinde (etwa „Terroristen“ oder „Saboteure“) mit Ausnahmegewalt behandelt würden. Ein aktuelles Beispiel sind Maßnahmen gegen interne Whistleblower oder Hacker: In einigen Firmen gibt es Null-Toleranz-Politik, die Whistleblower als Verräter brandmarkt – diese Rhetorik bedient sich einer klassischen Feindkonstruktion.

Zusammenfassend ist Schmitts Einfluss im Paradigma erkennbar, wo immer Sicherheit als höchster Wert in Kontrast zu individueller Freiheit oder Offenheit gesetzt wird, und wo konfliktorientierte (“wir vs. sie”) Denkmuster dominieren. Die Informationssicherheits-Branche hat durchaus Gegenströmungen – z.B. „Security by Design“ versucht, Sicherheit und Privatheit gemeinsam zu denken, und moderne Governance fordert Transparenz statt Ausnahme. Doch insbesondere in sicherheitspolitischen Diskursen und im incident-getriebenen Handeln blitzen Schmittsche Motive regelmäßig auf.

Staatliche Überwachung und Datenschutz – Ausnahmezustand meets Big Data

Staatliche Überwachung ist ein Bereich, in dem Schmitts Lehre vom Ausnahmezustand direkt sichtbar wird. Seit dem 11. September 2001 argumentieren Regierungen weltweit, dass angesichts terroristischer und neuer digitaler Bedrohungen besonders weitreichende Befugnisse nötig sind – auch wenn sie im Widerspruch zu normalen Datenschutz- und Freiheitsrechten stehen.

Schmitt hätte gesagt: Das ist der Souverän, der den Ernstfall ausruft. Tatsächlich wurden in vielen demokratischen Ländern Gesetze verabschiedet, die man vor 2001 für undenkbar gehalten hätte: Patriot Act und FISA Amendments Act in den USA erlaubten der NSA und anderen Diensten, global die Kommunikation abzuhören (inklusive der eigenen Bürger)[1]. Geheimgerichte genehmigen Überwachungsmaßnahmen im Verborgenen, ohne adversariales Verfahren – de facto ein rechtsfreier Raum, legitimiert durch den Verweis auf die allgegenwärtige Gefahr. Wie Schmitt beschrieb, wird das Gesetz im Notstand suspendiert, oder zumindest partiell außer Kraft gesetzt[1]. Die Snowden-Enthüllungen bestätigten, dass westliche Nachrichtendienste im Namen der Sicherheit jahrzehntelang massiv Grundrechte verletzten – ein geradezu schmittianisches Szenario, in dem die Exekutive im Schatten eigener Regeln operiert[1].

Auch in Europa gab und gibt es solche Tendenzen: Frankreich verhängte nach Anschlägen mehrfach den Ausnahmezustand und weitete Überwachung aus. In Deutschland ermöglichen Polizeigesetze und der Einsatz von Staatstrojanern (staatliche Hacking-Tools) Eingriffe, die vor Jahren als verfassungswidrig galten – begründet mit terroristischer Gefahrenabwehr. Während der COVID-19-Pandemie erreichte die Diskussion um den Notstand einen neuen Höhepunkt: Um der Krise Herr zu werden, setzten viele Staaten auf digitale Überwachung (Contact-Tracing-Apps, Bewegungsdaten, Gesichtserkennung zur Lockdown-Kontrolle)[1]. Wieder stand die Frage im Raum, ob es erlaubt ist, normale Datenschutzgesetze vorübergehend auszusetzen, um die Bevölkerung zu schützen[1]. In Schmitts Terminologie: Ist Corona ein „Ausnahmezustand“, in dem der Staat tun darf, was sonst verboten ist? Einige Regierungen handelten eindeutig so – etwa nutzte Russland und China umfangreiche Kameranetze, um Bürger zu verfolgen, und selbst liberale Demokratien führten eilig weitreichende Datensammlungen ein[1].

Schmitt bietet einen bitteren Analyse-Rahmen dafür: In der Krise zeigt die staatliche Souveränität ihr wahres Gesicht. Rechtsstaatliche Bedenken werden beiseite gewischt mit der Begründung, das Überleben stehe auf dem Spiel. Schmitt würde sagen: Der souveräne Staat erklärt den „Feind“ – sei es der Terrorist oder das Virus – und setzt die normale Ordnung außer Kraft, um ihn zu bekämpfen[1]. Genau das sehen wir bei Massenüberwachung oder auch militärischen Cyber-Operationen, die teils ohne parlamentarische Kontrolle stattfinden.

Datenschutz als Liberaler Gegenentwurf: Auf der anderen Seite der Medaille steht der moderne Datenschutz (z.B. die EU-Datenschutz-Grundverordnung, GDPR). Dieser folgt dem entgegengesetzten Paradigma: auch im digitalen Raum gelten verbindliche Regeln, die selbst der Souverän nicht ohne weiteres brechen darf. Interessant ist jedoch, dass auch solche Gesetze Notausnahmen vorsehen: Artikel 23 GDPR erlaubt Staaten, bestimmte Rechte einzuschränken, wenn die nationale Sicherheit oder öffentliche Ordnung bedroht sind – de facto ein kleiner Schmitt in einem liberalen Gesetz. Sprich: Selbst in einem Datenschutz-Regime gibt es ein Hintertürchen für den Ausnahmefall.

Die Praxis zeigt, dass Ausnahmeregeln schnell zur Dauerlösung werden können – eine Sorge, die Schmitt begrüßt hätte, Datenschützer aber alarmiert. Beispiel: Die Vorratsdatenspeicherung (anlasslose Protokollierung aller Verbindungsdaten) wurde in vielen Ländern zunächst als befristete Anti-Terror-Maßnahme eingeführt, ist aber mancherorts bis heute aktiv. Einmal eingeführte Überwachungstechnologien wie Gesichtserkennung verschwinden selten wieder, auch wenn die Akutkrise vorbei ist[2]. Schmitt notierte sinngemäß: Der Ausnahmezustand tendiert dazu, zur Normalität zu werden, weil der Souverän seine Macht nicht gerne zurückgibt. Das bestätigt sich in der digitalen Welt: Wir leben längst in einem Zustand permanenter semi-ausgesetzter Grundrechte, den man als „Überwachungsnormalität“ bezeichnen könnte.

Freund-Feind in der Sicherheitsgesetzgebung: Die Debatte um staatliche Überwachung wird oft entlang der Schmitt’schen Freund-Feind-Linie geführt. Die Exekutive malt Bedrohungen dramatisch aus (jeder Bürger könnte potenziell „Feind“ sein, hinter jeder Ecke lauert Gefahr), um mehr Befugnisse zu fordern. Bürgerrechtsorganisationen wiederum stilisieren manchmal staatliche Stellen als Feinde der Freiheit. Ein Beispiel ist die Rhetorik um Unternehmen wie Palantir: Die Firma, die für Polizei und Geheimdienste Big-Data-Software baut, wird von Kritikern als „totalitäres Überwachungswerkzeug“ bekämpft[2]. In einem Kommentar von 2025 bezeichnet Markus Reuter Peter Thiel – Palantir-Mitgründer und großer Schmitt-Bewunderer – gar als „Feind der Demokratie“ persönlich[2]. Hier wird der Freund-Feind-Duktus explizit: Auf der einen Seite Thiels Lager, das Sicherheit über alles stellt und notfalls demokratische Prinzipien opfert, auf der anderen Seite die Verfechter liberaler Werte, die Thiel zum Feindbild erklären.

Man sieht: Carl Schmitts Geist spukt in diesen Auseinandersetzungen. Seine Lehre bietet sowohl eine Erklärung dafür, warum Staaten tun, was sie tun (Machtwille im Ausnahmezustand), als auch eine Warnung: Sind wir bereit, dem Leviathan Staat solch eine Rolle zuzugestehen? Schmitt selbst stand auf Seiten der Entscheidungsmacht – viele Datenschützer hingegen argumentieren im Sinne der liberalen Tradition, Schmitts „Ausnahme“ müsse strengstens begrenzt werden, sonst drohe ein Abgleiten in Autoritarismus.

Die digitale Souveränität ist in aller Munde: EU-Politiker fordern sie, China praktiziert sie. Hier schimmert Schmitts Nomos-Gedanke durch: Staaten streben wieder nach territorialer Kontrolle im Internet – seien es Datenlokalisierungsgebote, nationale Clouds oder das Abschotten gegen ausländische Tech-Konzerne[2]. „Digitale Souveränität“ heißt letztlich, dass der Staat im eigenen digitalen Raum der Souverän sein will, der die Regeln (und Ausnahmen) bestimmt. Dieses Paradigma gewinnt gerade an Bedeutung, weil man gemerkt hat, dass vormals ungeregelte Cybersphäre Konfliktpotenziale birgt. Schmitt würde feststellen: Die Epoche des grenzenlosen liberalen Cyberspace endet – nun definieren Machtblöcke ihre Einflusssphären (Grossräume) und damit ihre Freunde und Feinde in der vernetzten Welt.

Silicon Valley: Schmitt im Zeitgeist der Tech-Elite

Das Silicon Valley steht eigentlich für Innovation, Disruption und oft libertäre Ideale – ein scheinbarer Kontrast zu Schmitts autoritärer Staatszentriertheit. Und doch haben Schmitts Ideen auch hier Einfluss ausgeübt, teils überraschend direkt:

Peter Thiel und Palantir – angewandter Schmittismus: Peter Thiel, Mitgründer von PayPal und Palantir, hat einen Hintergrund in Philosophie und Rechtswissenschaft. Er hat in Essays offen dargelegt, dass er liberale Illusionen für gescheitert hält und sich von Denkern wie Leo Strauss und Carl Schmitt inspirieren ließ[3][2]. In einem 2004 verfassten Text („The Straussian Moment“) argumentierte Thiel, dass 9/11 gezeigt habe, wie „das Böse“ real existiert und die liberalen Demokratien verwundbar sind[3]. Er zitiert zustimmend Schmitt und Strauss dahin gehend, dass hinter der Fassade des liberalen Rechtsstaats stets die Notwendigkeit harter, auch geheimer Sicherheitsmaßnahmen stecke[3]. So hebt Thiel hervor: „Die gerechteste Gesellschaft kann ohne Nachrichtendienste und Spionage nicht überleben“, eine Aussage von Leo Strauss, die er zum Programm erhebt[3]. Thiel folgert, globale Sicherheit und Pax Americana entstünden eher durch ein Netzwerk wie Echelon (der Zusammenschluss westlicher Geheimdienste) als durch die UNO-Debatten[3] – ein sehr schmittianisches Verdikt gegen liberale Foren, zugunsten machtgesteuerter Ordnung.

Aus diesem Gedankengut speist sich Palantir, das Thiel 2003 mitgründete[3]. Palantir (benannt nach Tolkiens allsehenden Steinen) liefert Big-Data-Analyseplattformen an Geheimdienste und Polizeien weltweit[3]. Es ist quasi der technische Arm einer Philosophie, die sagt: Sicherheit erfordert totale Informationsaufklärung und Einbindung aller verfügbaren Daten, auch auf Kosten von Transparenz und Privatsphäre. Man kann Palantir – wie ein Analyst anmerkte – als „angewandten Straussianismus“ verstehen[3]: Im Verborgenen wirkende, koordinierte Überwachung als Grundpfeiler globaler (US-dominierter) Ordnung. Thiel selbst bekräftigte diese Sicht, indem er Regierungen empfahl, eher auf geheime Datennetze zu setzen als auf öffentliche Diplomatie[3]. Hier wird Schmitts Einfluss sonnenklar: Die liberale Idee vom mündigen Bürger wird ersetzt durch ein Bild von der gefährlichen Welt, in der nur eine Elite hinter den Kulissen mittels Datenmacht für Sicherheit sorgen kann. Dass Thiel die Demokratie offen für „nicht kompatibel mit Freiheit“ erklärte (wobei er Freiheit als die Freiheit von Milliardären interpretiert)[2], unterstreicht seine Nähe zu anti-demokratischen Denktraditionen. Sein intellektueller Mentor Schmitt hätte dem wohl zugestimmt.

Digitaler “Souverän” Big Tech: Jenseits konkreter Personen zeigt sich im Silicon Valley ein interessantes Phänomen: Die großen Plattformunternehmen (Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft) haben in ihren Ökosystemen eine quasi-souveräne Stellung. Sie erlassen Regeln (z.B. was auf Facebook gepostet werden darf), setzen Strafen (Account-Löschungen, Shadow Bans), kooperieren oder verweigern sich staatlichen Anfragen nach eigenem Ermessen (z.B. Apple vs. FBI im Streit um iPhone-Entschlüsselung). Manche Autoren sprechen von „Privat-Regierungen“ oder einem neuen Feudalismus, in dem Konzerne zu Fürsten werden, die über digitale Lebensbereiche herrschen. Die Parallele zu Schmitt: Diese Konzerne entscheiden oft selbst über Ausnahmen. Beispiel: Nach dem Sturm auf das US-Kapitol 2021 sperrten Twitter und Facebook den Account des amtierenden US-Präsidenten Trump – ein Präzedenzfall, wo private Akteure in einer selbst definierten Notsituation („Verhetzung zum Aufruhr“) handelten, ohne Grundlage in einem öffentlichen Gesetz, sondern nach eigenen Community-Standards. Man kann dies als eine Art „privater Ausnahmezustand“ deuten – die Plattform als souveräner Entscheider über das, was sie als Gefahr ansieht. In der Tat schaffen die Tech-Giganten ganz eigene Normensysteme, die parallel zu staatlichen Gesetzen existieren, manchmal strenger (Hatespeech-Regeln), manchmal laxer (Datenschutz).

Zugleich entziehen sich diese Firmen oft staatlicher Regulierung, indem sie mit ihrer globalen Struktur „über dem Staat“ agieren. Sei es der Steuervermeidungstrick oder der Umstand, dass Facebook z.B. lange als „zu groß, um es zu regeln“ galt. Hier fällt auf: Wo der liberale Staat schwächelt, füllen private Machtträger das Vakuum. Das passt zu Schmitts Diagnose der liberalen Ordnung: letztlich setzen sich reale Mächte (bei ihm der Staat; hier die Konzerne) gegenüber dem abstrakten Recht durch. Im Idealfall arbeiten Staat und Tech mogule zusammen – was z.B. beim NSA-Überwachungsprogramm PRISM der Fall war, wo große Internetfirmen Zugang für Geheimdienste ermöglichten[1]. Man könnte zugespitzt sagen, im digitalen Souveränitätsgerangel entsteht ein dialogsches Koordinatensystem: Staatliche Akteure nutzen private Tech-Macht (z.B. Palantir-Software bei der Polizei[2]), und die privaten Akteure beanspruchen zugleich eigenständige Autorität (wie Facebooks „Oversight Board“, das als eine Art privates Gericht fungiert). Schmitt hätte das womöglich als neuen Typus von Souveränität interpretiert – er sprach in anderem Zusammenhang vom „Dual State“: offizielle vs. inoffizielle Machtstrukturen. Im 21. Jh. erleben wir einen Dualismus Staat <-> Konzern in der Machtausübung über Daten und Informationen[2].

Silicon Valley-Ideologie und Ausnahme-Mindset: Der sprichwörtliche Silicon-Valley-Slogan „Move fast and break things“ (sinngemäß: nimm keine Rücksichten, wenn du Innovieren willst) hat ebenfalls einen entfernten Echo-Schmitt: Hier legitimiert man das Brechen bestehender Regeln durch den höher bewerteten Zweck des Fortschritts – eine Art technologischer Ausnahmezustand als Dauer-Modus, in dem Startups „durchregieren“. Während das primär auf Marktgesetze bezogen ist (Disruption vs. Regulierung), sieht man etwa bei Uber oder Airbnb, wie Firmen bewusst geltendes Recht ignorieren und Fakten schaffen – genau wie ein Souverän im Ausnahmefall. Man könnte argumentieren, Tech-Unternehmen nehmen sich oft Sonderrechte heraus, sei es in der Experimentierung mit Daten oder beim Eindringen in Märkte ohne Erlaubnis, und schaffen so Tatsachen, die die Gesetzgebung erst im Nachhinein einhegen kann. Das reflektiert einen gewissen Glauben an Entscheidungskraft über Legalität, den Schmitt theoretisch erhob. Nur ist hier der Entscheider kein Staat, sondern sie verstehen sich selbst – zumindest in den Anfangsjahren – als über den traditionellen Normen stehend, weil ihre Mission (“Making the world a better place”) als höherer Imperativ zählt.

Interessanterweise mischen sich in Silicon Valley libertäre und autoritäre Tendenzen. Auf der libertären Seite: Kryptografie und „Cypherpunk“-Kultur etwa wollen den Einzelnen zum souveränen Herrscher über seine Daten machen, jenseits staatlicher Zugriffsmöglichkeiten – quasi Schmitts Souveränitätsgedanke radikal individualisiert. Auf der autoritären Seite: Investoren wie Thiel oder Ideologen im Dunstkreis der „Neo-Reaktionären Bewegung“ (Neoreaction), zu der manche Tech-Bubble-Vordenker zählen, propagieren eine Abkehr von Demokratie hin zu Expertenherrschaft oder „CEO als König“-Modellen. Schmitt wird in diesen Kreisen durchaus rezipiert als Vordenker starker Ordnung in chaotischen Zeiten[2]. Der aktuelle Zeitgeist im Valley ist zwar divers, aber die Faszination für drastische Lösungen (sei es das Spekulieren über Auswanderung ins All, Stadtgründung mit privaten Gesetzen, oder eben Massenüberwachung zum Erhalt der Ordnung) zeigt eine gewisse Kantenschärfe, die an Schmitts Dichotomien erinnert: Es gibt Problem X – wir lösen es notfalls brachial, egal ob es bestehenden Normen widerspricht.

Nutzen und Risiken – Schmittsche Lehren als zweischneidiges Schwert

Die vorherigen Abschnitte haben verdeutlicht: Schmitts Einflüsse sind real und wirksam in der heutigen Informationssicherheit. Doch sind sie hilfreich oder gefährlich? Es gibt Argumente für beides:

Wirkungen/„Nutzen“ von Schmitts Ideen in der InfoSec:

- Realismus in der Gefahreneinschätzung: Schmitts Fokus auf Konflikt und Feindschaft kann helfen, Sicherheitsbedrohungen nicht zu naiv anzugehen. In der Tat war die Zeit vor großen Cyberattacken von einem gewissen Tech-Utopismus geprägt („das Internet verbindet nur Freunde“). Heute wissen wir, dass staatliche Akteure Hackerarmeen aufstellen und Cyberangriffe Realität sind. Ein Schmitt’scher Blick – erkenne den Feind, bevor er dich trifft – hat die Cybersicherheitsstrategie vieler Länder geschärft. Z.B. die klare Benennung bestimmter Nationen als Hauptgefahr in nationalen Cybersicherheitsstrategien (USA, GB, Deutschland benennen offen China, Russland, Nordkorea, Iran) ist zwar konfrontativ, ermöglicht aber gezieltere Abwehrmaßnahmen. Das entspricht Schmitts Idee, klare Verhältnisse zu schaffen, statt im Nebel der „allgemeinen Sicherheit“ zu stochern.

- Handlungsfähigkeit in Krisen: Die Konzeption von Notfallplänen und Incident Response in Unternehmen kann von Schmitts Entscheidungismus profitieren. Wenn ein gravierender Angriff läuft, ist endloses Debattieren tödlich; es braucht jemanden, der den Mut hat, zu sagen: „Wir ziehen jetzt den Stecker, koste es was es wolle, um Schlimmeres zu verhindern.“ Schmitts glorifizierter Souverän mag politisch problematisch sein, aber auf operativer Ebene stimmt es, dass klare Verantwortlichkeiten und Entschlossenheit im Ernstfall Leben retten bzw. Katastrophen abwenden können. In diesem Sinne findet man Schmitts Pragmatismus z.B. in sogenannten „Cyber Incident Drills“, wo geübt wird, dass ein Krisenstab im Zweifel zentrale Entscheidungen trifft und normale Abläufe unterbricht – ein geordneter Ausnahmezustand als sinnvolles Instrument.

- Digitaler Souveränitätsschutz: Schmitts Betonung der Souveränität hilft gewissermaßen auch der freien Gesellschaft, ihre Werte im digitalen Raum zu verteidigen. Zum Beispiel hat die EU begriffen, dass sie nicht einfach von US-Konzernen und fremden Geheimdiensten abhängig sein darf, wenn sie Datenschutz effektiv gewährleisten will. Initiativen wie Gaia-X (europäische Cloud) oder das Durchsetzen der DSGVO gegen Tech-Giganten zeigen ein selbstbewusstes souveränes Auftreten, das Schmitt sicher applaudiert hätte – auch wenn Ziel hier der Schutz der Bürger ist. Ironischerweise wendet man damit Schmittsche Rezepte (Machtausübung, notfalls Sanktionen wie hohe Strafen gegen Konzerne) an, um liberale Ziele (Privatsphäre) zu erreichen. Ähnlich gilt: Um digitale Selbstbestimmung zu bewahren, müssen Demokratien im globalen Wettstreit Stärke zeigen – im Klartext z.B. eigene Verschlüsselungstechnik entwickeln und Schlüsselinfrastrukturen kontrollieren, statt blind zu vertrauen. Das Bewusstsein dafür, dass Machtfragen im Hintergrund jeder technischen Abhängigkeit stehen, hat sich geschärft (Stichwort 5G-Debatte: die Frage, ob Huawei als chinesischer Anbieter ein Sicherheitsrisiko darstellt, ist quasi eine Freund-Feind-Abwägung im technischen Gewand). Insofern hat Schmitts Paradigma das Denken in Machtkategorien wieder salonfähig gemacht – was hilft, wenn man seine digitale Souveränität behaupten will.

- Konsequente Durchsetzung vs. „Business as usual“: Ein Schmitt’scher Impuls in der Cybersecurity könnte heißen: Man muss auch mal radikal durchgreifen. Etwa gegenüber unsicheren Altsystemen – anstatt ewig Kompromisse zu machen, sie ausmustern, auch wenn es interne Proteste gibt. Oder wenn klar ist, dass z.B. ein bestimmtes Land systematisch Cyberangriffe fährt, könnte Schmitt nahelegen, die Kooperation abzubrechen (siehe etwa Russlands Ausschluss von westlicher Technologie seit dem Ukrainekrieg 2022 – eine harte „Feinderklärung“ in der Tech-Ökonomie, die aber zur Sicherung der Lieferketten beitragen soll). Diese Konsequenz kann Sicherheitslevels steigern, weil schwache Stellen gnadenlos eliminiert werden.

Risiken und Gefahren Schmitt’scher Ansätze:

- Erosion von Rechtsstaat und Freiheit: Die Kehrseite des Ausnahmezustands ist bekannt: Wenn man zu oft „Notfall!“ ruft, werden Grundrechte dauerhaft beschädigt. Ständige Sicherheit über alles schafft am Ende eine orwellsche Überwachungsgesellschaft, in der die Bürger ihre Autonomie verlieren. Das verträgt sich nicht mit demokratischen Werten. Schmitts Denke legitmiert ja gerade Autoritarismus – in den falschen Händen dient sie als Entschuldigung für Machtmissbrauch. Heute sehen wir Tendenzen, dass Regierungen Überwachungsgesetze immer weiter ausbauen, selbst wenn die ursprüngliche Bedrohung (z.B. IS-Terrorismus) zurückgeht. Auch Unternehmen rechtfertigen teils ungerechtfertigte Eingriffe mit „Security“ – etwa wenn ein Arbeitgeber GPS-Tracker und Keylogger einsetzt mit Verweis auf Vertrauensschutz, aber eigentlich Mitarbeiterkontrolle betreibt. Hier wird Sicherheit zum Totschlagargument, um eigene Interessen durchzusetzen. Das ist ein direktes Risiko, wenn Schmitts Ideen unkritisch übernommen werden.

- Paranoia und Feindbilddenken: Ein permanentes Freund-Feind-Schema kann zu Übersimplifizierung und Feindseligkeit führen. In der Cybersicherheit könnte das bedeuten: Alles und jeder wird potenziell als Bedrohung betrachtet. Das kann absurd werden – z.B. wenn internationale Forschung durch überzogene Spionageangst leidet oder Firmen sich komplett abschotten und keine Zusammenarbeit mehr wagen. Innovation basiert ja auch auf Vertrauen und Offenheit. Ein Schmitt’sches Klima erzeugt jedoch Misstrauen als Grundgefühl. In Extremform schürt es Verschwörungstheorien („überall Feinde unter uns“) und kann etwa die Jagd auf innere Feinde anfachen. Historisch führte so ein Denken zu politischer Verfolgung und Hexenjagden – im digitalen Kontext könnte es zu systematischer Diskriminierung bestimmter Gruppen führen (z.B. pauschale Überwachung von Ausländern oder Andersdenkenden online). Das gefährdet den gesellschaftlichen Frieden.

- Selbst-erfüllende Prophezeiungen: Wer ständig im Ausnahmezustand operiert, provoziert womöglich genau die Konflikte, die man vermeiden will. Ein Staat, der aggressiv überwacht und hackt, schafft Misstrauen bei anderen Staaten – die dann ebenfalls aufrüsten. Ein echtes Wettrüsten im Cyberraum könnte die globale Sicherheit mindern. Anders gesagt: Schmitts Denkmuster verstärkt Konfrontationen. Wo Diplomatie und Regelsetzung deeskalieren könnten (z.B. internationales Abkommen gegen Cyberangriffe auf Krankenhäuser), betont ein Schmittianer eher die Unvereinbarkeit von Interessen. Silicon-Valley-Unternehmen, die sich als über dem Gesetz wähnen, haben ebenfalls Gegenreaktionen provoziert – etwa striktere Gesetze oder Boykott. Jeder permanente Ausnahme erzeugt einen Gegen-Ausnahmezustand. Diese Eskalationsspirale ist ein zentrales Risiko.

- Missbrauch durch autoritäre Kräfte: Schmitts Theorien werden aktiv von rechtsautoritären und neurechten Bewegungen rezipiert (er ist sozusagen ihr Vordenker). In der Tech-Welt gibt es Berührungspunkte zur „Alt-Right“ (siehe z.B. neoreaktionäre Denker wie Curtis Yarvin im SV-Umfeld). Es besteht die Gefahr, dass die Infrastruktur der Informationssicherheit – eigentlich zum Schutz aller gedacht – von Leuten gestaltet wird, die eine illiberale Agenda haben. Palantir z.B. wird von Datenschützern deshalb kritisch gesehen, weil die Werte dahinter – verkörpert durch Thiel – als antidemokratisch gelten[2]. Wenn Schmittsche Jünger maßgeblich Überwachungstechnik bauen, fließt deren Geist unweigerlich ins Produkt ein. Das Resultat könnten Werkzeuge sein, die primär der staatlichen Machtoptimierung dienen, ohne eingebaute Checks & Balances.

Angesichts dieser Risiken ist es wichtig, Schmitts Ideen bewusst zu reflektieren und einzuhegen, wo sie auftauchen.

Möglichkeiten der Milderung:

- Rechtsstaatliche Kontrollmechanismen stärken: Auch im Notfall sollte z.B. eine unabhängige Instanz überwachen, dass Maßnahmen zurückgenommen werden, sobald die Lage es erlaubt. Sunset-Klauseln und richterliche Aufsicht holen den Ausnahmezustand zurück ins Normale, wenn die Zeit reif ist.

- Plurales Feindbild vermeiden: Nicht jeder Gegner ist vernichtungswürdig. Im Cyberkontext bedeutet das, zwischen unterschiedlichen Akteuren differenzieren (Kriminelle vs. staatliche Hacker vs. Aktivisten) und Angemessenheit wahren. Das entspricht einem maßvollen Sicherheitsdiskurs, der Schmitts Schwarz-Weiß-Malerei aufbricht.

- Dialog zwischen Sicherheit und Freiheit suchen: Ansätze wie „Privacy by Design“ zeigen, dass man Sicherheitstechnologien entwickeln kann, die Datenschutz berücksichtigen (z.B. anonymisierte Analysen). Das nimmt den absoluten Konflikt aus der Gleichung und beweist, dass Kompromisse möglich sind – entgegen Schmitts Behauptung, es müsse immer eine Seite siegen.

- Verantwortungsethik im Silicon Valley: Tech-Konzerne müssen erkennen, dass sie mit quasi-souveräner Macht auch Verantwortung tragen. Einige Unternehmen haben angefangen, Ethikräte und Transparenzberichte einzurichten. Das ist noch weit entfernt von demokratischer Kontrolle, aber ein Anfang, um ihre Machtausübung nachvollziehbar und korrigierbar zu machen. Die Öffentlichkeit muss Druck ausüben, damit aus „digitalen Monarchen“ wieder Dienstleister im Rahmen des Gesetzes werden.

Implikationen des Ignorierens: Würde man Schmitts Lehren völlig ignorieren, liefe man Gefahr, naiv zu werden. Etwa zu glauben, man könne in der Sicherheit rein auf Goodwill setzen, wäre fahrlässig. Schmitt erinnert uns daran, dass Konflikte real sind und Machtfragen gestellt werden müssen. Wenn liberale Demokratien das ausblenden, überlassen sie das Feld den Autoritären. Insofern tut ein gewisses Verständnis der harten Realitäten gut. Andererseits: Ignoriert man Schmitts Warnungen vor dem Machtmissbrauch, kann man in Fallen tappen – z.B. Notstandsgesetze schaffen, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Schmitt lesen heißt, gewarnt zu sein, wie dünn die zivilisatorische Decke ist und wie schnell Prinzipien fallen können. Diese Warnung ernst zu nehmen, könnte uns motivieren, robuste institutionelle Vorkehrungen zu treffen, bevor der Notfall eintritt – damit der „fatalistische“ Schmittsche Verlauf (Ermächtigung -> Überwachungsstaat) nicht zum Selbstläufer wird.

Fazit: Zwischen Sicherheitsdilemma und Rechtsstaat – ein bewusster Umgang mit Schmitt in der digitalen Welt

Carl Schmitts Ideen sind ein zweischneidiges Erbe für die Informationssicherheit. Einerseits schenken sie uns einen klaren Blick auf Konflikte, Machtfragen und die Grenzen liberaler Naivität in Zeiten realer Bedrohungen. Die Welt der Cybersicherheit ist keine idyllische Republik Gelehrter, sondern geprägt von Spionage, Sabotage und geopolitischen Rivalitäten – genau das, worauf Schmitts Freund-Feind-Theorie abzielt. Auch die Tatsache, dass Staaten im Namen der Sicherheit Gesetze biegen oder brechen, bestätigt seine Annahme, dass Souveränität sich letztlich in der Krise manifestiert. Wer diese Dynamiken versteht, kann Sicherheitsstrategien darauf einstellen: Sicher ist man nicht durch blinden Idealismus, sondern durch wachsame Analyse von Feindlagen und entschlossenes Handeln im Ernstfall – solche Maximen lehnen an Schmitt an und haben in Maßen ihre Berechtigung.

Andererseits ist Schmitts Einfluss durchaus unheimlich. Die Rückkehr eines polemischen Freund-Feind-Denkens droht, liberale Errungenschaften wie globale Kooperation, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu untergraben. In der digitalen Sphäre erleben wir daher einen kontinuierlichen Drahtseilakt: Wie viel Ausnahmezustand verträgt die offene Gesellschaft zur Abwehr digitaler Gefahren, ohne sich selbst abzuschaffen? Diese Frage ist hochaktuell.

- In der Überwachungspolitik pendeln wir zwischen Schmitts Notstandslogik (siehe Massenüberwachung, Anti-Verschlüsselungs-Initiativen) und der liberalen Rechtsstaatslogik (siehe Verfassungsgerichte, die einige dieser Maßnahmen kassieren).

- In den Tech-Machtgefügen sehen wir privatwirtschaftliche Souveräne, die teils schmittianisch agieren, aber zugleich auf gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen sind – weswegen sie beginnen, sich Regeln zu geben oder Regulierung akzeptieren zu müssen.

- Die Silicon-Valley-Ideologie schwankt zwischen libertär (Maximalfreiheit im Netz) und autoritär (Kontrolle über die Massen mittels Technik). Eine bewusste Reflexion darüber, welche Werte wir im digitalen Zeitalter hochhalten wollen, ist nötig, um nicht unbemerkt in Schmittscher Manier alle Entscheidungen immer dem „Sicherheitsimperativ“ unterzuordnen.

Abschließend kann man sagen: Schmitt liefert kein Patent für die Informationssicherheit, aber ein Prisma, das so manche Entwicklung klarer erscheinen lässt. Er zwingt uns, unangenehme Wahrheiten anzuschauen – etwa dass Machtstreben und Feindseligkeit auch im ach so rationalen Cyberraum Triebfedern sind[3]. Doch ebenso zwingt er uns, Stellung zu beziehen: Wollen wir diese Logik dominieren lassen, oder zähmen wir sie durch Rechtsnormen und ethische Leitplanken?

Die aktuellen Debatten um staatliche Hackerangriffe, globale Datentransfers oder KI-Überwachung sind im Kern Debatten darüber, wie viel Schmitt wir zulassen. Ein Zuviel (Totale Sicherheit um den Preis totaler Kontrolle) wäre dystopisch. Ein Zuwenig (blauäugige Unbekümmertheit) würde uns wehrlos machen. Die Herausforderung besteht darin, Schmitts Einsicht in die Härte der Sicherheitsfrage anzuerkennen, ohne seinem autoritären Lösungsweg zu verfallen. Das bedeutet: Sicherheitskonzepte entwickeln, die Konflikte adressieren, aber an Recht und Freiheit gebunden bleiben.

In gewisser Weise ermöglicht uns das Studium Schmitts, die Gegenwart besser zu verstehen und zu warnen: Wir sollten nicht zulassen, dass der Ausnahmezustand zum Normalzustand wird[2], weder in unseren Gesetzen noch in der digitalen Kultur. Informationssicherheit darf nicht zum Vorwand werden, permanent Feindbilder zu pflegen und Freiheitsrechte auszuhöhlen – sonst hätte am Ende Carl Schmitt gewonnen und die liberale Demokratie verloren. Die Aufgabe der Stunde ist es daher, eine wehrhafte, aber rechtsstaatliche Informationssicherheit zu gestalten, die das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit intelligent managt. Schmitt liefert hier gewissermaßen das Kontrastprogramm – als Mahnung, wohin die Reise gehen kann, und als Aufforderung an uns, bewusst einen besseren Weg zu wählen, der Sicherheit und Freiheit dienen kann.

References

[1] A State of Exception: Surveillance Technology and the Right to Privacy …

[2] Palantir : Wer jetzt bei Peter Thiel Software kauft, hat wirklich …

[3] The Intellectual Origins of Surveillance Tech – OUTSIDER THEORY